| 国名 | グレートブリテン及び |  |

|

||

| 北アイルランド連合王国 | |||||

| 英語 | United Kingdom of Great Britain | ||||

| and Northern Ireland | |||||

| 首都 | ロンドン(London) | ||||

| 主要言語 | 英語 | ||||

| 面積 | 24万4820km2 | ||||

| 人口 | 6476万9452人(2017年推計) | ||||

| 通貨単位 | スターリング・ポンド | ||||

| 宗教 | キリスト教(英国国教会派)71.6% | ||||

| 主要産業 | 医薬品、自動車、原動機 | ||||

ブレナム宮殿(Blenheim Palace) 18世紀、マールバラ公ジョン・チャーチルが、スペイン継承戦争中の ブレナムの戦いでフランス軍を破った戦功として、当時のイギリスの アン女王から贈られたもの。 英国随一のバロック建築の 傑作である宮殿と、偉大な造園家が 生み出した風景式庭園が魅力。 チャーチル英元首相の生家としても有名。 |

|||||

![]()

地理

イングランド、スコットランド、ウェールズで構成されるグレート・ブリテン島は、

山地、丘陵や低地の入り組んだ変化に富む地形を示している。

ロンドン盆地からなる南東部の低地部と、それ以外の山地や高地が多い高地部に大別される。

最高峰はスコットランドのグランピアン山脈にあるベンネビス山(1343m)

海岸線は屈曲に富み、北西岸にはフィヨルドが、テムズ川、セヴァーン川、

トレント川などの河口部には三角江が発達。

気候は海洋性で、暖流である北大西洋海流と偏西風の影響により、冬は暖かく、夏は涼しい。

世界の主要工業国の一つであり、鉄鋼、機械、化学、電子、自動車、航空機、繊維、

衣料などが発達し、ロンドンは世界金融の一中心となっている。

その反面、第1次産業の比重がきわめて低く、食糧や工業原料は大部分輸入に依存、

これが国際収支の慢性的赤字の大きな原因となっている。

しかし、1970年代には新たに発見された北海油田の開発が進み、

1980年代からは石油輸出国となり、その収益は経済の一端を支えている。

イングランドは、北部のペニン山脈と南西部のコーンウォール半島の低い山地を除けば、

大部分が平野と丘陵とからなる。

北東部のヨークシャー地方は、肥沃な農牧業地帯で、石炭・鉄鉱石を産し、

毛織物・鉄鋼を主とするイギリス有数の工業地帯でもある。

西部のランカシャー地方海岸部は、イギリスの主要な農牧業地帯となっている。

中心のバーミンガムはイギリス第二の都市で、鉄鋼業を中心とする多数の工業都市が

周りを取り巻いている。

最大都市マンチェスターは、19世紀には世界の綿業の中心となり、さらに20世紀にかけて

商業都市として発展、現在はイングランド北半部の政治、経済、文化の中心となっている。

スコットランドは、高緯度のわりには気候が温暖なため、

牧畜や果樹、野菜などの栽培を中心とした農業が行われている。

スコットランド最大の都市グラスゴーは、造船、製鉄、機械などの工業が発達している。

東岸のエディンバラはスコットランド王国時代の首都で、

現在もスコットランドの政治、文化の中心である。

ウェールズは、グレート・ブリテン島西部を占め、おもに山地からなる。

人口は少なく、おもに海岸部に分布する。山間部は農業に適さず、牧畜がおもな産業である。

南の海岸部は良質の石炭を産し、また製鉄などの工業が発達している。

北アイルランドは、アイルランド島北東部の約6分の1を占める地域で、1922年以来、現連合王国の一部を構成する。

ほぼ中央にはイギリス最大の湖ネイ湖が広がる。

おもな産業は農牧業と工業で、中央部の低地を中心に、ウシ、ブタ、家禽などの飼育や

酪農と耕作を行う混合経営がなされている。耕作農業の主要作物は大麦、オート麦、ジャガイモなど。

工業はベルファストとロンドンデリーの2都市に集中し、ベルファストでは造船やリネン製造、

ロンドンデリーでは機械、化学、繊維などの諸工業が盛ん。

ベルファストは北アイルランド第一の港湾をもち、政治、経済、文化の中心である。

歴史

古代、イギリスの地はブリタニア(Britannia)と呼ばれ、そこにはケルト人(Celts)が居住していた。

彼らの話す言語(ケルト語 Celtic)から、原住地は黒海沿岸の草原地帯と推定される。

ケルト人は、紀元前700年頃にはブリタニアに定住を完了し、主として農業を生活手段とし、

神事をつかさどる司祭(ドルイド Druid)、戦士、農民による階層社会を形成していた。

ブリタニアとローマとの関係は、ガリア征服を進めていたローマのシーザーが、ガリア人を

支援していたケルト人を討つべく、BC55年にブリタニアに侵攻したときに始まる。

紀元後43年には、ブリタニアは、属州としてローマ帝国のなかに組み込まれることになる。

紀元後43年には、ブリタニアは、属州としてローマ帝国のなかに組み込まれることになる。

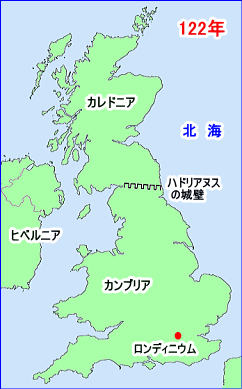

122年、北部からのケルト人の侵入に備えるため、ハドリアヌスの城壁(Hadrian's Wall)を築いた。

城壁は、盛り土の上に切り石を積んで造られ、高さ約5m,幅3m。長さは東西118kmに及んだ。

城壁の上には1マイル(1.6km)ごとに監視所、重要地点15ヵ所に要塞があった。

現在のスコットランドを含む北方地域までは、ローマの支配も及ばず、ハドリアヌスの城壁

をもってローマ帝国の北辺としたのである。

BC50年に建設されたロンディニウム(ロンドン)は、後にブリタニア属州の首都として発展し、

ブリタニアの主要産物であった穀物を送り出すための重要拠点となった。

後の世界的な貿易都市ロンドンの歴史は、すでに始まっていたのである。

だがパックス・ロマーナ(Pax Romana)と呼ばれる繁栄を謳歌したローマ帝国も、375年に

ゲルマン人の活動が活発化すると、その支配は各地で揺らぎだした。

その動揺は、ブリタニアにも及び、ついに409年、ローマはブリタニア属州を放棄し

撤退することになる。

ケルト人は、ローマ化していたとはいえ、ブリタニアから退去するわけにもゆかず、

その後のゲルマン民族の相次ぐ侵入に悩まされることになった。

ローマと入れ替わる形で渡来したゲルマン人の一派、アングロ・サクソン人(Anglo-Saxons)

は、449年、ケルト人を征服、順次ブリタニア各地に定着していった。

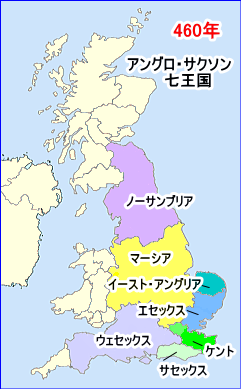

アングロ・サクソン人たちは、いくつかの部族に分かれ、460年頃には、それぞれが

七王国(ヘプターキー Heptarchy)と呼ばれる7つの王国にまとまっていった。

829年、ウェセックスの王エグバートが七王国を統一、イングランド王国(Kingdom of England)

を建国した。イングランドとは「アングロ・サクソン人の土地」という意味である。

830年、バイキングと呼ばれるデーン人(Danes)がブリタニアに侵攻した。

七王国が順次征服され、イングランドの大部分がデーン人の支配下に置かれるに至った。

こうしたデーン人の侵攻を押しとどめたのが、ウェセックスの王アルフレッドである。

886年ロンドンを奪回し、デーン人の支配地域を北東部に押しとどめ、そこをデーン人の

居住地と認めることで和解した。

だがその後、イングランドは2度に渡り、デーン人に支配されることになる。

1度目が1016年で、デンマーク王クヌート(Cnut the Great)に征服されてデーン朝が成立した。

1035年にクヌートが没すると、アングロ・サクソン人の王エドワードが即位し、

ようやくイングランド人支配が復活した。

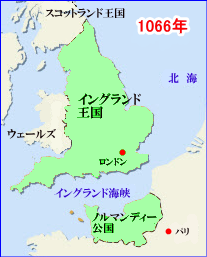

2度目は1066年のノルマン征服(Norman Conquest ノルマン・コンクェスト)である。

1066年、ノルマンディー公国のウィリアム1世(William I)が、イングランドに侵攻。

1066年、ノルマンディー公国のウィリアム1世(William I)が、イングランドに侵攻。

歩兵中心のイングランド軍に対し、ノルマン軍は「ノルマン騎士」とよばれる騎士軍が主力部隊だった。

へイスティングスの戦い(Battle of Hastings)で勝利を収めると、ウィリアム1世は、

イングランド国王として即位し、ノルマン朝を開いた。(1066年)

ノルマンディー公国とは、フランスのノルマンディー半島にある公国で、ノルマン人の首長ロロ

(Rollo)が、911年、当時の西フランク王より封土として与えられ、建国したものである。

ノルマン朝を創始したウィリアム1世は、このロロから6代目の子孫にあたる。

ウィリアム1世の征服により、旧来のアングロ・サクソン人の土地は、ほとんど奪われ、

ノルマン貴族にとって代わられた。

ウィリアム1世自身、イングランドでこそ国王であったが、フランスでは、ノルマンディ公として

フランス国王に仕える貴族のひとりであった。

配下の貴族たちも、フランス、イングランド両方に所領を持っていた。

このため、配下の貴族の所領は、できるだけ分散した形で与え、貴族が強大化するのを抑えた。

また当然のことながら、ノルマン人の支配は決してすんなりと受け入れられたわけではなかった。

征服当初は、毎年のようにアングロ・サクソン人の蜂起が起こったが、それらに対する弾圧も

徹底的に行われ、反乱の芽を摘んでいった。

今ではロンドンの名所のひとつであるロンドン塔も、この重要な都市を守る城というよりも、

むしろ征服者の力を誇示し、威圧するために、ウィリアム1世によって建造された要塞であった。

こうしたノルマン人による厳しい支配は、後に「ノルマン人のくびき」と呼ばれた。

プランタジネット朝

プランタジネット朝

ノルマン朝は、3代90年あまり続いたが、12世紀半ば、フランスの大貴族ヘンリー2世(Henry II)が、

イングランドにプランタジネット朝(House of Plantagenet)を開いた。

このヘンリー2世の父親は、フランスの大地主(アンジュー伯爵)、母親はイングランドの王族だった。

王になってからは、フランス王ルイ7世と戦って、ブルターニュ地方を獲得した。

これによってイングランドはフランスにも大きな領土をもつことになった。

さらにアイルランドやイングランドのウェールズ地方などを攻略・征服し、

スコットランド地方にも勢力を伸ばすなど、当時の西欧で最も広大な領土を支配した。

ヘンリー2世の跡をついだ三男のイングランド王リチャード1世(Richard I)は、

第三回十字軍(1189~1192)に参加。

聖地エルサレム付近で、エジプトのサラディン(Saladin)と戦って勇名をあげ、

獅子心王(Lion Hearted)の異名を得たことで知られる。

その後、リチャード1世の弟ジョン(King John)がイングランド王に即位した。

このジョン王は、リチャード王の子を殺して、王位をついだともいわれ、家臣に人気がなかった。

さらに、ジョン王はフランスと戦って敗れ、フランス国内にあった領地を多く失った。

ノルマンディー公国も、1204年、フランス王フィリップ2世(Philip II)に奪われ、3世紀の歴史に幕を下ろした。

マグナ・カルタ

1215年、この失敗ばかりの政治に憤慨したイングランド貴族や都市の大商人たちは、

自分たちの権利を明らかにした文書を提出し、ジョン王に認めさせた。

これが「マグナ・カルタ」(Magna Carta 大憲章)である。

マグナ・カルタでは「国王は、戦争のためにかってに税金をかけないこと」

「だれでも正当な裁判をして、処罰されないこと」など、国王でも、法律に従うことが決められた。

だがジョン王の跡をついだ長男ヘンリー3世(Henry III)は、「マグナ・カルタ」の約束をほとんど守らず、

フランスとの戦争を重ねる一方で、市民に重税を課して強引に取り立てた。

そこで、指導者シモン・ド・モンフォール(Simon de Montfort)を中心に貴族たちは反乱を起こした。

1265年、シモン・ド・モンフォールは、貴族や教会の聖職者、地方の騎士や都市の市民の代表を集めた。

これが、後のイギリス下院の起源で、次のエドワード1世(Edward I)のとき、模範議会に発展する。

模範議会(Model Parliament)

模範議会は、1295年、ヘンリー3世の長男エドワード1世が対外遠征費調達の必要から召集した議会である。

大貴族のほか、各州および各都市からそれぞれ市民の代表を加えて開いた。

後の英国議会構成の模範とされたのでこの名がある。

エドワード1世は、羊毛や酒の生産を奨励し、産業の発展にも尽くした。

またウェールズを征服し、スコットランドにも出兵して王の主権を認めさせたが、併合には至らなかった。

息子のエドワード2世(Edward II)がウェールズで生まれたため、

イングランド皇太子の称号として「プリンス・オヴ・ウェールズ」と名乗る習慣ができた。

さらに14世紀になると貴族院(上院)と庶民院(下院)からなる二院制議会ができ、

議会政治の原則が次第に整えられていった。

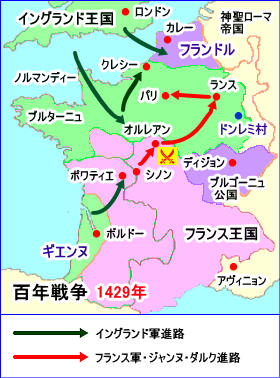

百年戦争

一方、フランスでは、ユーグ・カペー(Hugh Capet)が開いたカペー朝(Capetian dynasty 987~1328年)

のもとで封建社会が成立した。

王朝成立当時、フランス国内では諸侯勢力が強く、王権は弱いままであった。

また、イングランドに成立したプランタジネット朝(House of Plantagenet)がフランス西部の大部分を領有したため、

カペー朝によるフランス統一はあまり進まなかった。

しかし、12世紀半ばにフランス王フィリップ2世(Philip II 在位1180~1223年)が登場し、官僚制整備や王権の強化を図り、

プランタジネット朝のジョン王(King John)と戦い、ノルマンディーやブルターニュなど、大陸西部の領土を奪い返した。

その後のルイ9世(Louis IX 在位1226~1270年)は、異端キリスト教徒アルビジョワ派(Albgeois)を平定、

南フランスにも王権を拡大した。

14世紀、国王のもとに国家統一を進めるフランスは、毛織物工業の中心地フランドル地方(Flanders)とワインの産地

ギエンヌ地方(Guyenne)の支配をめぐって、イングランドと対立を深めていた。

1328年、フランスでは、カペー家の第15代フランス王シャルル4世(Charles IV)が後継者を残さず没すると、

ヴァロア家からフィリップ6世(Philip VI)が即位し、ヴァロア朝(Valois Dynasty 1328~1589年)を創始した。

すると、フランス王家出身の母をもつイングランド王エドワード3世(Edward III)が

「自分こそフランス王である」といってフランス王と対立。

こうして百年戦争(1339~1453年)が始まった。

イングランドは1346年のクレシーの戦いで勝利し、1356年のポワティエの戦いでは、

エドワード3世の長男エドワード黒太子が、フランス国王ジャン2世を捕虜としている。

百年戦争は、イングランド軍が優勢に戦いを進め、各地でフランス軍は敗北を続けた。

百年戦争は、イングランドのエドワード3世がフランス王になりたくて始めた戦争のように言われているが、

実際には、フランス国内にあるイングランド領の支配権確保が目的だった。

当時のイングランドは、羊毛をフランドル地方に輸出して儲けていた。

現在のベルギー王国のあるフランドル地方は、11世紀ころから毛織物産業が繁栄していて、

ヨーロッパ経済の一大中心地になっていたのである。

また、ギエンヌ地方はぶどう酒の特産地として知られ、ボルドーからイギリスに輸出され、

イギリスの王侯・貴族に愛飲されていた。

ところが、フランス王フィリップ6世は、王の権威を高めるために、フランドルとギエンヌを直接の支配下に置き、

イングランド勢力をフランスから追い出そうとした。

これに対し、イングランド王エドワード3世は、この二つの地域にフランス王の勢力が及ぶことを阻止するとともに、

逆にフランス全土を征服しようと狙いはじめた。

百年戦争のきっかけは王位継承問題だった、最大の原因はこのフランドルとギエンヌをめぐる英仏の争いであった。

百年戦争の戦場となったフランスでは、戦いによって農地が荒らされ、領主から重い税金をかけられ、

さらに金で雇われた兵士が、村を荒しまわったため、農民の生活は苦しくなる一方だった。

1358年、ついに農民の怒りが爆発し、「ジャックリーの乱」(Jacquerie)という大反乱が起きた。

ジャンヌ・ダルク

反乱は、農民の敗北に終わった。

フランス軍の敗北が続くなか、フランス東部のドンレミ村(Domremy)に

ジャンヌ・ダルク(Jeanne d'Arc)という農民の娘がいた。

彼女は「フランスを救え」という神のお告げを信じ、フランス王を主張する

シャルル7世(Charles VII)のもとに駆け付ける。

1429年、ジャンヌは、イングランド軍にとりかこまれているオルレアン城(Orleans)に向かった。

白馬にまたがったジャンヌが姿を現すと、フランスの兵士たちは勇気をとりもどし、

イングランド軍を打ち破った。この戦いで、戦争の流れは完全に変わった。

ジャンヌはまた、フランス北部のランス(Reims)を解放し、シャルル7世を国王の座にすえた。

ジャンヌの活躍により、一気に形勢が逆転、1453年にボルドーが陥落してイングランドは敗北、

フランスにおけるほとんどの領土を失った。

しかし、ジャンヌは国王側の裏切りで捕らえられ、イングランド軍に引き渡される。

そして半年にわたる教会の裁判の結果、「悪魔にとりつかれた女」として、

1431年に火あぶりの刑にされてしまう。

ジャンヌは「イエス・キリスト」のことばを最後に、19歳の生涯を終えた。

バラ戦争

エリザベス1世(1533~1603)は、7つの海を支配する大英帝国、その栄光の道を築いた女王である。

彼女が生まれた時代は、イングランド王位継承をめぐるバラ戦争(Wars of the Roses)が終わり、

テューダー朝(House of Tudor)ができて、まだ国内に混乱が残っているころであった。

百年戦争でフランスに負けたイングランドでは、1455年から、赤バラを印とするランカスター家(House of Lancaster)

と白バラのヨーク家(House of York)が王位をめぐって争っていた。

このバラ戦争は、30年間も続いたが、この間、多くの大貴族が没落している。

テューダー朝

1485年にランカスター家に関係の深いテューダー家のヘンリーが新国王ヘンリー7世(Henry VII)になり、

テューダー朝がはじまる。

つぎのヘンリー8世(Henry Ⅷ)は、跡つぎの男子が生まれないのを理由に、王妃を離婚しようとした。

しかし、ローマ法王は、これを許可しなかった。

そこで国王は、イングランドのキリスト教会をローマ・カトリック教会から独立させて、

イングランド王が教会を支配する「イングランド国教会」の制度をつくった。

ヘンリー8世がむかえた新しい王妃は女の子を産み、「エリザベス」と名づけられる。

しかし、残酷な父は、3年後に母を殺したため、エリザベスは悲しい少女時代を過ごした。

1558年、姉のメアリ女王が亡くなり、25歳のエリザベス1世(在位1558~1603)がイングランドの女王になった。

さっそく、エリザベスは、混乱が続いていた宗教問題にとりくみ、イングランド国教会の立場をはっきりさせた。

さらに、毛織物エ業など産業の保護につとめ、また土地を失って働き場のない農民たちを救う法律も定めた。

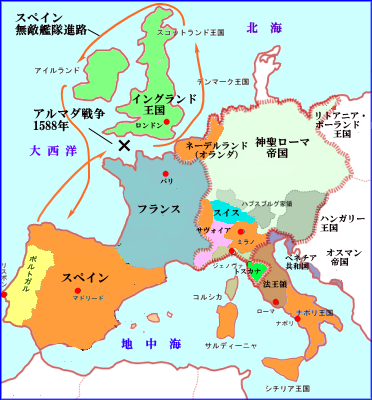

アルマダ戦争

ある年、エリザベスは議会で、「私以上に国民を愛している君主は、

これまでにいなかったでしょうし、これからもいないでしょう」と演説した。

こうして、国民から厚く信頼されたエリザベスは、男ばかりの議会もうまくまとめ、

国を治めていった。

このころ、スペインのフェリペ2世(Philip II)は、ヨーロッパ各地に領土をもち

「太陽の沈まない国」と呼ばれ、さらにアメリカ大陸の広大な植民地を支配して、

ここから大量の銀を得て大いに栄えていた。

一方、エリザベス女王は、海外貿易にも力を注ぎ、また、同じ新教国である

オランダがスペインから独立する戦争を始めると、オランダを支援した。

しかし、こうしたエリザベスの政策は、かえってフェリペ2世のスペインとの

対立を深めることになった。

フェリペ2世は、エリザベスの暗殺をくわだて、これが失敗すると、1588年、当時、世界最強

といわれた「無敵艦隊」(Spanish Armada)を出撃させ、イングランドを制圧しようとした。

戦艦は百数十隻、兵士は2万3000人あまり、向かうところ敵なしの「無敵艦隊」であった。

一方、イングランド側は軍艦がわずか34隻、兵力も6000人ほどの戦力だった。

いよいよ、無敵艦隊とイングランド海軍は、英仏海峡で対峙した。(アルマダ戦争 Armada Wars)

これに先立ち、イングランド女王エリザベス1世は、もと海賊のドレーク(Francis Drake)に

イングランド艦隊を指揮させ、無敵艦隊を迎えうつことにした。

エリザベス女王の時代、イングランドでは海賊が大活躍していた。

女王は、イングランド人の海賊に、新大陸から銀を運ぶスペイン船をおそって銀をうばいとることを許可した。

そこで海賊のドレークは、奴隷貿易を独占していたスペインやポルトガルの船をおそって大損害をあたえた。

ドレークは、女王に認められて貴族となり、スペインの無敵艦隊を打ち破る軍の司令官に任命されたのである。

戦いは、狭いドーヴァー海峡(Strait of Dover)で開始され、そこでは火力を使った小回りのきくイングランド船

が有利に戦闘を進め、動きのにぶいスペインの巨大な軍艦は、次々に炎上し撃沈された。

さらに、無敵艦隊は、帰路、嵐にあって損害を受け、スペインに帰ったのは、わずか50隻ほどといわれる。

この敗戦以降、「太陽の沈まない国」スペインは、落日を見ることになった。

1609年、オランダとスペインは休戦協定を結び、オランダは事実上の独立を果たした。

フェリペ2世に勝ったエリザベスは、1600年に「イングランド東インド会社」をつくり、アジア貿易に乗り出す。

ところで、エリザベス1世は、国内の貴族をはじめ、外国の国王や王族から、たびたび求婚されたが、

「私は、イングランドと結婚した」といって、すべてことわった。

結婚する相手を選びまちがえると、自分自身が不幸になるだけでなく、

イングランドが外国の支配を受けることもあるからだった。

しかし、女王は生涯を独身で通したため、跡つぎがいなかった。

1603年、女王が亡くなると、テューダー朝は断絶してしまった。

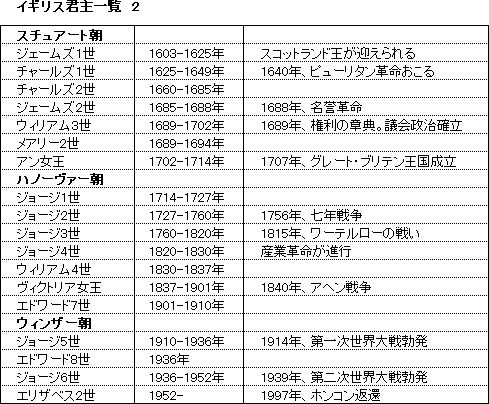

そこで、親戚のスコットランドの王室からジェームズ1世(James I)が国王にむかえられ、

ステュアート朝(House of Stuart)が成立した。

ステュアート朝

ステュアート朝

イングランド、スコットランド、アイルランドは、別々の国だったが、1603年、スコットランド王

ジェームズ1世(James I)がイングランド王として即位し、おなじ王がおさめることになった。

ジェームズ1世のステュアート朝(House of Stuart)の時代は、市民階級の力が強まり、

議会では「ジェントリ」(Gentry)と呼ばれる大地主や裕福な商人が中心となっていた。

実際に地域の政治をおこなっていたのもジェントリで、しかも彼らは「無給」だった。

地域の人たちには尊敬され、たいへん名誉な仕事であり、彼らが、いわゆる「ジェントルマン」という言葉の原型となった。

さて、ジェームズ1世が即位して、3つの国がひとつにまとまったかというと、まだまだだった。

ジェームズ1世はイングランド国教会を国民に強制しようとしてピューリタン(Puritans カルヴァン派)を圧迫した。

商工業者やジェントリにはピューリタンが多く、かれらは議会にも進出していたので、王と議会の関係はなおさら悪くなった。

イングランド国教会とは、ヘンリー8世時代に成立した教えで、宗教でも国王がトップに立っていることが特徴となっていた。

当然「神の前に人は平等」というピューリタン教徒とは対立し、彼らを迫害することになる。

この迫害から逃れるために、1620年、メイフラワー号に乗り、新大陸に渡った人々がピルグリム・ファーザーズで、

後のアメリカ合衆国の基礎を作ることになる。

ピューリタン革命

ジェームズ1世の跡を継いだのが、息子のチャールズ1世(Charles I)である。

彼も同じような強権で政治を執ったため、議会は、1628年、「権利の請願」

(Petition of Right)を出して王と対立した。

権利の請願では、「国民に税金をかけるときは、議会が賛成しなければならない、

国民を法を無視してとらえることはできない」などが定められていた。

1642年、ピューリタン教徒がふえていた議会と、王とのあいだに内戦が起こった。

1642年、ピューリタン教徒がふえていた議会と、王とのあいだに内戦が起こった。

この内戦は、王を支持する貴族たちの国王軍がヨーク地方を、

ジェントリ出身のクロムウェル(Cromwell)がひきいる議会軍はロンドンを拠点とし、

これを舞台に戦闘が繰り広げられた。

最初、国王軍優位に戦闘が進められたが、議会軍のクロムウェルが「鉄騎隊」(Iron Horse Cavalry)

という軍団を結成。

鉄騎隊は、熱心なピューリタンの信者によって結成された団結力のある部隊だった。

1645年6月、鉄騎隊を主力とした議会軍はネイズビーの戦い(Battle of Naseby)で国王軍に致命的な打撃を与え、

1646年5月、国王チャールズ1世はついに降伏する。

議会軍は、クロムウェルの指導によって勝ち、1649年、国王チャールズ1世(Charles I)を処刑して共和政を立てた。

これが「ピューリタン革命」である。

クロムウェルは、共和国を守るため議会を解散してきびしい軍事独裁を始めた。

また、アイルランドを征服し、航海法を制定してオランダと戦争を始めた。(英蘭戦争)

しかし、クロムウェルの独裁政治は、国民の支持を失う。

やがて、クロムウェルが亡くなると、フランスに亡命していたチャールズ1世の次男

チャールズ2世(Charles II)が王位に就き、1660年、ふたたび王政となった。(王政復古)

しかし、次のチャールズ1世の三男ジェームズ2世(James II)が即位すると、

彼はカトリックを復活して王の力を強めようとしたため、イングランド国教会中心の議会と対立を深めた。

議会は、ジェームズ2世の長女メアリ2世と、その夫で新教徒のオランダ総督ウイリアム3世(William III)を新しい王として迎える。

1688年、ウイリアムが軍をひきいてイングランドに上陸すると、ジェームズ2世はフランスにのがれたため、

血を流すことなく革命が成功した。

これは後に「名誉革命」(Glorious Revolution)と呼ばれた。

グレートブリテン王国

ウイリアム3世夫妻は、1689年、「権利の章典」(Bill of Rights)を発布した。

これはイングランドの憲法ともいえる法典で、議会を中心とした政党による立憲政治が始まった。

ウィリアム3世の死後、メアリ2世の妹アン・スチュアートが王位に就いた。

アン女王が即位するとスペイン継承戦争が本格化する。

スペイン継承戦争とは、スペイン王カルロス2世没後のスペイン王位をめぐって、

ブルボン家のフェリペ5世を推すフランスと、ハプスブルク家のカルロス3世を推すオーストリア、

オランダなどの周辺諸国が戦った戦争である。

ブルボン家があまりにも大きくなりすぎるのを警戒した周辺諸国が、

ブルボン家の即位に反対する。その結果起きた戦争だった。

イングランドは、オーストリアやオランダと同盟して、フランス・スペインと戦い、イングランド艦隊がスペインの

ジブラルタルを陥落させるなど、戦況は同盟国側に有利に進んだ。

この戦争は、13年もの戦いの末、1713年のユトレヒト条約で終結。

この条約で、フランスとスペインが将来合併しないことを条件に、ブルボン家フェリペ5世のスペイン王位継承が認められた。

その代わりに、イングランドはフランス、スペインから、ジブラルタルなど多数の海外領土を獲得して国力を大きく伸ばした。

つまり、領土と引き換えに王位継承を認めたということである。

一方、戦争中の1707年、イングランドとスコットランドが合体してグレートブリテン王国になり、アン女王は最初の君主となった。

ハノーヴァ一朝

アンの死後スチュアート朝は絶え、1714年、親類のドイツ出身のジョージ1世(George I)が迎えられ、

ハノーヴァ一朝(House of Hanover)が成立した。

しかし、50歳をすぎていた王は英語がわからず、イギリスの政治の仕組みも知らなかったため、政治を内閣にまかせた。

こうして「王は、君臨すれども統治せず」(The Sovereign reigns, but does not rule)の政治の仕組みが生まれ、

内閣は王ではなく、議会に対して責任をもつという「責任内閣制度」ができあがった。

なお、ハノーヴァ一朝は、1917年の第一次世界大戦時に王室名をウィンザー朝と改名している。

産業革命

1733年、ランカシャーの織布工ジョン・ケイ(John Key)が、機械による自動紡績機を発明した。

これにより、短時間で布を織り上げることが可能になり、綿織物の生産効率が大幅に増加した。

さらに1769年、グラスゴーの機械工ジェームズ・ワット(James Watt)が蒸気機関を発明。

紡績機は蒸気による動力を得て、綿織物は工場による大量生産の時代を迎えることになる。

1802年には綿織物の生産量が羊毛を上回り、綿織物がイギリスの主力輸出品となった。

またこの頃には、イギリスは広大な植民地を獲得していた。

これらの植民地は、産業革命を迎えたイギリスの工業製品の市場となるとともに、綿花を

はじめとする原料の供給基地となり、イギリスの工業化をさらに進展させることになった。

大英帝国の繁栄

1837年、ビクトリア女王(Queen Victoria 在位1837~1901)が即位した。

この時期、産業革命のもと「世界の工場」となったイギリスは最盛期を迎える。

1851年ロンドンで開催された世界で最初の万国博覧会は「大英帝国」としての地位を

世界に誇示するものであった。

博覧会の入場者数は600万人に及び、呼び物となったのは、鉄の骨組みに総ガラス張りの

巨大な水晶宮殿(Crystal Palace)だった。

また鉄道を利用したパック旅行も企画され、新しいレジャーの幕開けとなった。

その実力を背景に、アヘン戦争、アロー戦争などを通じて中国に進出、またインドを

完全に植民地化するなど、七つの海を制するイギリスの繁栄はいや増したのである。

だがその一方で、植民地インドの農民たちは飢えに苦しんでいた。

イギリスによる過酷な収奪から逃れるために多くの耕作地が放棄された。

そして輸出用作物の強制的な栽培によって、農業基盤が衰えたことにより、

インド各地では、飢饉が多発していたのである。

アヘン戦争

アヘン戦争

アヘン戦争は、清とイギリスとの間で1840年から2年間にわたって行われた戦争である。

ケシの実から作られるアヘンには鎮静作用があり、中国ではパイプで喫煙する習慣があった。

しかし、風紀の問題などから清朝はたびたびアヘン禁止令を出してきた。

一方、18世紀後半には産業革命を経たイギリスで紅茶を飲む習慣が庶民に広がり、

中国から大量に茶を購入したため、貿易赤字となる。

このためイギリスはアヘンを植民地だったインド(東インド会社)でつくらせ、

中国に密輸して、貿易の不均衡を解消しようとした。

アヘン流入によって、中国の国内経済は混乱することになる。

清朝の皇帝は1839年、林則徐を欽差大臣 (特命全権大臣) に任命し、貿易の拠点・広州に派遣した。

林は大量のアヘンを没収して廃棄処分にし、イギリス商人らを追放する。

イギリス政府はこうした措置に反発し、開戦を決定。

議会では、後に首相となるグラッドストンらが開戦に反対したが、小差で派兵関連の予算を承認。

1840年に最新鋭の軍艦で広州など沿岸部から攻撃を始めた。

1842年、イギリス軍は北京に近い天津の沖に迫ったため、清は屈服。

南京条約を締結し、賠償金の支払い、香港の割譲、上海、広州などの開港を受け入れた。

不平等条約と清国の分割

アヘン戦争によって、アヘン取引を黙認させたが、中国人の反英意識が高揚し、

イギリスの商業的利益は期待はずれになった。

もう一度、戦争を起こして清にさらなる開国をさせるべく圧力を加えるべきだとの議論が

イギリス国内で沸き上がった。

1856年10月、広州港に停泊中だったアヘン密輸船のアロー号に対して、

清朝官憲は海賊の容疑で立ち入り検査を行い、船員を逮捕した。

イギリス側は、アロー号は (イギリス領の) 香港船籍の船であり、掲げていたイギリス国旗が

引きずり下ろされたことはイギリスへの侮辱であるとして抗議する。

アロー号事件を口実に、イギリスは再び清との戦争に踏み切り、同年に起こったフランス人宣教師殺害事件

を口実として清への侵出を狙っていたフランスと共同で出兵した。

1857年、英仏軍は広東を占領、1858年、天津に迫ったので、清朝は屈服し天津条約を結んだ。

天津条約の受け入れには清国内でも反対が多く、こうした内部の混乱から1859年に

英仏の使節が清軍により砲撃を受けたため、戦争が再開された。

1860年、英仏連合軍は北京を占領、円明園を焼打ちし、清帝は熱河に避難した。

同年の北京条約で英仏の要求を認め、さらに和議の仲介をしたロシアとも条約を結んで落着した。

19世紀は弱肉強食が露骨に行われる野蛮な時代であった。

強い国が弱い国を倒して国土と国民を支配する、切り取り御免の植民地時代だったのだ。

清はその末期において、列強諸国とさまざまな条約を結ぶことになった。

これらの条約の締結によって、中国は列強諸国に分断されてしまった。

清国は遂に死にかけた象のような有様で、英仏露米日独などの列強が腐肉をあさる

禿鷹のように軍をたむろさせ、国土分捕りの睨みあいを続けていった。

イギリスの秘密外交

イギリスの秘密外交

1914年、バルカン半島の民族問題を火種とするサラエボ事件が発生し、

ヨーロッパ全土を巻き込んだ第一次世界大戦が勃発。

イギリスは、ドイツが中立国ベルギーに侵入したことを口実に宣戦布告、

連合国側について参戦した。

第一次世界大戦では、ドイツ、オーストリア、オスマン帝国からなる同盟国と、

イギリス、フランス、ロシアからなる連合国の総力戦となった。

総力戦は、外交努力にも現れ、さまざまな秘密外交となって現れた。

オスマン帝国を中東から追い出そうとはかったイギリスは、1915年、中東の独立をねがう

アラブ民族に対し、独立を支援するという約束をした。(フセイン・マクマホン協定 1915年10月)

1916年、アラブ人たちは、その言葉を信じて、オスマン帝国に反乱を起こした。

オスマン帝国がドイツ側に立って参戦したことは、ただちにスエズ運河の

通行の安全にとって脅威となった。

スエズ運河を使えないとなると、イギリス植民地インドとの連絡に大きな支障が生じる。

そこでイギリスは、オスマン帝国支配下のアラブ人に対し、対オスマンの戦いに

立ちあがるよう要請したのである。

しかし、さらなる領土拡大を目指すイギリスは、翌年、フランス・ロシアと秘密協定を結ぶ。

それは戦後に、この三国で中東を分割し、支配するというものだった。(サイクス・ピコ協定 1916年5月)

その後、さらにイギリスは、中東パレスチナに居住するイスラエル人に対し、

パレスチナ地方に、イスラエル人の国家を建設することを約束する。

この約束は同じく、パレスチナでの対オスマン帝国戦を有利に進めるために

イスラエル人を味方につけたのである。(バルフォア宣言 1917年11月)

第一次世界大戦は、イギリスをはじめとする連合国側が勝利した。

ところが戦後におこなわれた取決めでは、中東はイギリスとフランスが

委任統治の名のもとに、分割支配することになった。

ロシアは、国内の革命で政府が交替し、この分割には参加できなかった。

アラブ人の独立と、イスラエル人の国家建設に対する約束は実現しなかった。

イギリスを信じたアラブ人とイスラエル人は、この取決めを

「イギリスのうらぎり」だと言って非難した。

その後、中東地域では、土地の所有をめぐって、アラブ人とイスラエル人が

激しい争いをつづけ、現在にいたっている。

その争いのもとは、このときに生まれたのである。

大英帝国の崩壊

1939年9月、ヒトラー率いるドイツがポーランドに侵攻、イギリスはフランスとともに

ドイツに宣戦布告、第二次世界大戦が勃発。

1940年6月、パリはドイツ軍に占領され、フランスは降伏。

つぎに、ドイツの目標はイギリスに向けられ、1940年9月、ドイツ軍機約1000機による

ロンドン大空襲が始まった。

イギリスはチャーチル首相(Winston Churchill)のもとでよく耐え抜き、

ドイツ軍のイギリス上陸作戦を阻んだ。

1944年6月、アメリカなど連合軍による北フランスのノルマンディー上陸が実施され、

同年8月、ドイツに占領されていたパリが解放された。

一方、ソ連軍も、東方からドイツに進撃を開始し、東西から攻撃されたドイツは、

1945年5月7日、連合国に無条件降伏した。この直前の1945年4月、ヒトラーは自殺した。

1945年8月、日本がポツダム宣言(Potsdam Declaration)を受け入れて無条件降伏、

人類史上、最大の犠牲を払った第二次世界大戦は終了した。

イギリスは、勝利するも、大英帝国として覇権を握っていた頃の力はもう失っていた。

1947年にはインドが独立、1997年に香港を中国に返還し、主要な植民地のほぼ全てを喪失、

かつての「太陽の沈まぬ国」イギリスは落日の時を迎えたのである。

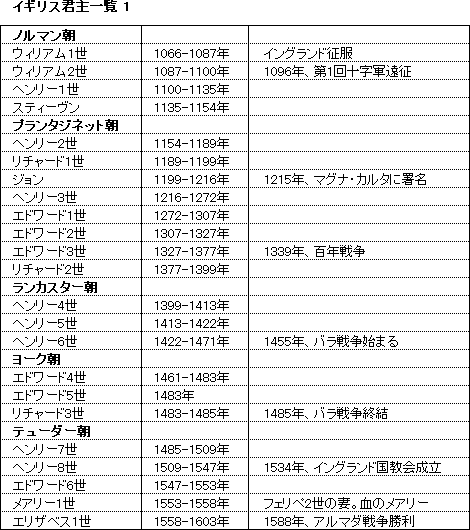

| BC700年 | ケルト人、ヨーロッパ中部からブリテン島に移住 |

| BC55年 | ローマのシーザーがブリタニアに侵攻 |

| 43年 | ブリタニアがローマの属州となる |

| 449年 | アングロ・サクソン人、ブリタニア侵攻 |

| 460年 | アングロ・サクソン人、イングランド7王国を建国 |

| 829年 | エグバート、イングランド7王国を統一。ウェセックス朝成立 |

| イングランド王国(Kingdom of England 829-1707年)成立 | |

| 830年 | デーン人(ヴァイキング)の侵攻・侵略 |

| 1016年 | デンマーク王クヌートに征服され、デーン朝成立 |

| 1066年 | ノルマンディー公のウィリアム1世、イングランドを征服、ノルマン朝始まる |

| 1154年 | プランタジネット朝(1154-1399年)始まる |

| 1215年 | ジョン王、マグナカルタ(人民の自由・権利)を認める |

| 1339年 | 英仏百年戦争(-1453年) |

| 1348年 | ペストが流行する |

| 1381年 | ワットタイラーの農民一揆がおこる |

| 1399年 | ランカスター朝(1399-1461年)始まる |

| 1455年 | バラ戦争(-1485年)貴族同士が戦う大内乱 |

| 1461年 | ヨーク朝(1461-1485年)始まる |

| 1485年 | テューダー朝(1485-1603年)始まる |

| 1534年 | イギリス国教会成立、ローマ教会から離脱 |

| 1558年 | エリザベス1世即位 |

| 1588年 | スペイン無敵艦隊を撃破。(アルマダ戦争) |

| 劇作家シェイクスピアが活躍 | |

| 1600年 | 東インド会社を設立する |

| 1603年 | ステュアート朝(1603-1714年)始まる |

| 1620年 | ピューリタンが北アメリカに移住 |

| 1640年 | ピューリタン革命がおこる |

| 1649年 | チャールズ1世が処刑される。清教徒革命、王政を廃し、共和制へ |

| 1660年 | 王政復活、チャールズ2世即位 |

| 1688-1689年 | 名誉革命と権利章典の交付 |

| イギリス議会政治の定着 | |

| 1707年 | イングランド、スコットランド合併 |

| グレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain 1707-1801年)成立 | |

| 1714年 | ハノーヴァー朝(1714-1917年)始まる |

| 1760年 | 産業革命がすすむ |

| 1776年 | アメリカ13州の独立。イギリス、植民地アメリカを失う |

| このころイギリス国内で産業革命が進行 | |

| 1801年 | イギリス、アイルランドを併合 |

| グレートブリテン及びアイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Ireland 1801-1927年)成立 | |

| この後、二大政党政治が発達し、経済がめざましく発展する | |

| 1815年 | ワーテルローの戦いでナポレオン軍を破る |

| 1837年 | ヴィクトリア女王が即位する |

| 1851年 | 「世界の工場」イギリスはロンドンで大博覧会を開催 |

| 大英帝国の経済力を誇示。積極的な植民地経営 | |

| 1902年 | 日英同盟が結ばれる |

| 1914年 | 第一次世界大戦おこる。イギリスは大きな痛手をこうむる |

| 1917年 | ウィンザー朝(1917-)始まる |

| 1922年 | アイルランド、イギリスから分離、自治領となる |

| 1927年 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1927-)に国号変更 |

| 1939年 | 第二次世界大戦おこる。イギリス傷つき弱体化する |

| 1948年 | インド、パキスタンがイギリスから独立 |

| 1949年 | アイルランド独立。共和制に移行。 |

| 1960代 | アフリカ諸国、イギリスから独立 |

| 1969年 | アイルランド暴動が激しくなる |

| 1973年 | ECに加盟 |

| 1979年 | サッチャー、イギリス最初の女性首相 |

| 1982年 | フォークランド紛争がおこる |

| 1994年 | 英仏海峡トンネルが開通する |

| 1997年 | 労働党党首ブレアが首相になる |

ロンドン塔のカラス (Raven of London Tower)

ロンドン塔のワタリカラス(Raven)

ロンドン塔のワタリカラス(Raven)

ロンドン塔で飼われているカラスたちはレイブンと呼ばれている。

「カラスが死ぬと王室が滅びる」という昔からの言い伝えがある。

一羽死ぬと、野生のカラスを補充して、衛兵が大切に飼育している。

ビーフ・イーター(Beefeater)

ビーフ・イーター(Beefeater)

ロンドン塔のガイドさん。かつては衛兵専門だった。

その昔、衛兵は給料でなく、牛肉を支給されていた。

それでビーフ・イーターというニックネームがついたらしい。

テムズ河畔に築かれたロンドン塔は、1066年に即位したウィリアム1世の居城。

テムズ河畔に築かれたロンドン塔は、1066年に即位したウィリアム1世の居城。

当初は、外敵から守るというより、王の権力の象徴だった。

その後、16世紀には監獄に転用される。

異端者や反逆者の幽閉場所となり、処刑場としても使われた。

ここで命を落とした歴史上の人物は数知れない。

最も悲惨といわれるのが、13歳で即位したエドワード5世と、弟のリチャード。

彼らの叔父で、その後国王となったリチャード3世に暗殺されたとうわさされた。

そのほか、ヘンリー8世の離婚に反対した法律家のトマス・モアが処刑された。

そのヘンリー8世の2番目の妻のアン・ブーリンや、5番目の妻のキャサリン。

彼女たちもここで処刑されている。

後にイギリスの女王となるエリザベス1世も幽閉されたことがある。

ロンドン塔は、血塗られた歴史を眺め続けた中世の城塞であった。

1988年世界遺産登録。今では多くの観光客が訪れる博物館となっている。

| 1000日のアン(ANNE OF THE THOUSAND DAYS)1969年(英) 英国テューダー朝のヘンリー8世(バートン)は、一目惚れした若い娘アン(ビジョルド)を手に入れるため、 世継ぎを生まない王妃キャサリンを強引に離婚。 だが、正室に迎えられたアンにも王子が出来ないまま、あれほど情熱的だった王の心は遠のいた。 そして、離婚を拒んだ彼女は、奸計をもって断頭台へと送られる。 世継ぎの男子を生まぬ女に用はない。欲しい女はどんな事をしてもモノにする。手に入れたら飽きる男の幼さ、男のずるさ、 ヘンリー8世の人間性が面白い。女として母として王に挑戦したアンは、従容として断頭台に登った。彼女が死を賭して 王位継承権を残してくれたとも知らぬ幼い娘は、宮廷の庭でたどたどしく歩く。彼女は後のエリザベス1世である。 (監督)チャールズ・ジャロット(CHARLES JARROTT) (出演)ジュヌヴィエーヴ・ビジョルド(GENEVIEVE BUJOLD)リチャード・バートン(RICHARD BURTON) |