| 国名 | ガーナ共和国 |  |

|

|

| 英語 | Republic of Ghana | |||

| 首都 | アクラ(Accra) | |||

| 独立年 | 1957年3月(イギリス) | |||

| 民族 | アカン人48%、モレダバニ人17% | |||

| 主要言語 | 英語、スーダン系諸族語 | |||

| 面積 | 23万9460km2 | |||

| 人口 | 2749万9924人(2017年推計) | |||

| 通貨単位 | セディ | |||

| 宗教 | キリスト教55%、イスラム教20% | |||

| 主要産業 | 金、ボーキサイト、カカオ |

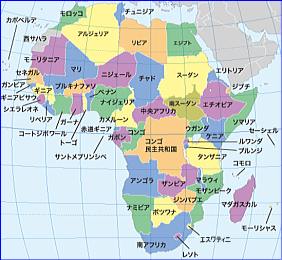

![]() 地理

地理

国土は全体的に低地で、中東部に広大な人工湖ボルタ湖が広がる。

南部は熱帯雨林地帯で雨季が2回あり、中部、北部は熱帯夏雨気候。

首都アクラ 26.7℃(1月) 25℃(7月) 年降水量712mm

主産業は農業で、特にカカオは世界屈指の産出国の一つ。

ほかにコーラナッツ(Kola nut)、ココヤシ、ゴム、バナナなどを輸出。

ギニア湾岸は、かつてゴールドコースト (黄金海岸)と呼ばれ、古くから採掘されている金は

現在も輸出鉱産物の首位を占めている。ほかにダイヤモンド、マンガン、ボーキサイトを産出。

特にボーキサイトの埋蔵量は全世界の1割以上を占めると推定される。

南東部の港湾都市テマ(Tema)にアルミニウムの大精錬工場がある。

住民は七十数種の部族からなるが、主なものは南部のアカン諸族 (アシャンティ族を含む)

住民は七十数種の部族からなるが、主なものは南部のアカン諸族 (アシャンティ族を含む)

エウェ族、ガー族、北部のモシ族など。

約 55%がキリスト教徒。イスラム教徒は北部を中心に約 20%。ほかは部族固有の伝統宗教。

公用語は英語であるが、多くの部族語も広く用いられる。

ボルタ湖は、長さ 320km、面積 8482km2 (国土の 3.5%)の人工湖。

1961年、ボルタ川をせきとめてダムが建設され、ボルタ湖が出現した。

このため村落 740、家屋1万 5000が水没し、7万 8000人の移住が行われた。

ダムの発電のほか、漁業、アクラ平野の農業用水、北部への湖上交通など

同国経済に大きく寄与している。

首都アクラは、熱帯気候で高温多湿。

かつては金、現在はカカオの輸出港として栄えるガーナの最大都市。

ボルタ川の灌漑により、肥沃な農耕地となったアクラ平野に周囲を囲まれている。

政治、文化の中心地で、国立博物館、ガーナ大学をはじめ教育施設も整っている。

日本では野口英世の没地としても知られ、実際に研究を行っていた実験室が

「野口英世記念館」として残され、記念に建てられた銅像が立っている。

人口 212万1000(2007年推計)

歴史

歴史

15世紀ポルトガル人が渡来、奴隷貿易を行った。

その後ギニア湾岸をゴールドコースト (黄金海岸)と呼んだ。

以来欧州諸国が侵入し、金と奴隷の貿易が19世紀まで続いた。

1902年イギリスの植民地に。

1957年独立。1960年共和国となった。

| 1471年 | ポルトガル人が渡来、奴隷貿易を行う | |

| 1902年 | イギリスの植民地に | |

| 1957年3月 | イギリスより独立 | |

| 1960年7月 | 共和国に移行、ガーナ共和国の成立 |

棺桶ダンス(Coffin Dance)

葬式というと故人をしのんでしめやかに行われることが多いなか、

ガーナの葬式はとてもにぎやか!

ここは、ガーナの首都アクラ。葬儀は、にぎやかな音楽で故人を送り出す。

この時は、みんなで食べて、歌って、踊って、結婚式と同じぐらいに盛大に行われる。

そして出棺の時は、ひつぎを担いだ人が踊りながら歩き回る「棺桶ダンス」が行われる。

世界的に見ると、人が亡くなるのを必ずしも悪いことであると捉えていない地域も多い。

とりわけガーナ人にとっての葬式とは、故人に対して喪に服す場であると同時に、

生前の人生をお祝いする機会でもある。

そのため、葬儀は非常に盛大で、一張羅を着込んだ参列者達が歌う、踊る、出し物などを

行って故人を送り出す。

棺桶自体も故人の生前の職業や好きなものなどにちなんでオーダーメイドで作られる。

たとえば、歌手になりたくてなれなかった人が、マイクをかたどった棺桶を注文する

ケースもあるという。