| 国名 | ナイジェリア連邦共和国 |  |

|

||

| 英語 | Federal Republic of Nigeria | ||||

| 首都 | アブジャ(Abuja) | ||||

| 独立年 | 1960年10月(イギリス) | ||||

| 主要言語 | 英語、ハウサ語 | ||||

| 面積 | 92万3768km2 | ||||

| 人口 | 1億9063万2261人(2017年推計) | ||||

| 通貨単位 | ナイラ | ||||

| 宗教 | イスラム教51%、キリスト教48% | ||||

| 主要産業 | 原油、液化天然ガス |

![]()

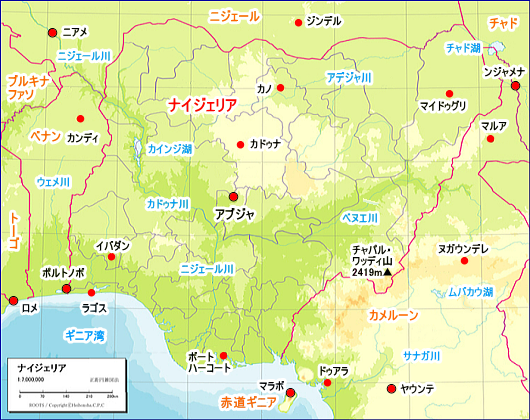

地理

南部は高温多湿の熱帯雨林気候。

5〜10月の雨季には特に雨量が多く、マングローブが生い茂り熱帯風土病も多い。

北上するにつれて乾燥し雨季が短くなる。北部はサバナ気候、国境付近は乾燥気候。

1950年代、ニジェール川デルタ一帯に石油が発見され、輸出の約 9割を原油を中心とした

鉱物燃料が占める。ほかにカカオ、ゴムなどを輸出。

地下資源はほかに石炭、スズ、コロンブ石などを産し、鉄、鉛などを大量に埋蔵している。

工業は石油精製のほかは織物、セメント、食品加工など軽工業が主。

古来、部族の移動が激しく、人種、言語とも 200をこえるが、

おもなグループは北部のハウサ族、西部のヨルバ族、南東部のイボ族で、

北部はハウサ族を中心にイスラム教徒が大部分。

全体ではイスラム教徒とキリスト教徒がほぼ半数ずつ。

公用語は英語。ハウサ語、ヨルバ語、イボ語なども広く用いられる。

首都アブジャは、標高 360mの台地に位置する。

国会、行政府、外国大使館などが位置する中心地区と、近代的な宿泊施設、商業ビルなどが立ち並ぶ周辺地区からなる。

高速道路で主要都市と結ばれ、空港もある。面積 7315km2。人口 140万5201(2006年推計)

高速道路で主要都市と結ばれ、空港もある。面積 7315km2。人口 140万5201(2006年推計)

歴史

15世紀末ポルトガル人による奴隷貿易の拠点となり、沿岸部は、かつて奴隷海岸と呼ばれた。

1914年、イギリスの植民地となり、1960年、イギリス連邦内の自治国として独立。

1967年、南東部のイボ族が反イギリスを掲げ、ビアフラ共和国として独立を宣言。

世に「ビアフラの悲劇」と呼ばれる内戦状態に入り、200万人に及ぶ餓死者を出した。

1970年、ビアフラ側の降伏で内戦終結をみたものの、相次ぐクーデターで政情不安は

とどまらず現在に至る。

| 1914年 | イギリスの植民地に |

| 1960年10月 | イギリス連邦内の自治国として独立 |

| 1963年10月 | 共和制に移行し、ナイジェリア連邦共和国が成立 |

| 1966年 | 軍事クーデターで軍政に移行 |

| 1967年 | ビアフラ戦争勃発(〜1970年) |

| 1979年 | 民政に移管、第二共和政(〜1983年) |

| 1983年 | 再び軍部が政権を握る |

ビアフラ戦争 (Biafran War)

多民族国家ナイジェリアは、北部のハウサ族、西部のヨルバ族、

そして南東部のイボ族の三大民族を有している。

そして南東部のイボ族の三大民族を有している。

1967年、南東部のイボ族が「ビアフラ共和国」の独立を宣言するが、

政府はこれを認めず、内戦に突入した。

部族対立と宗教対立から戦火は拡大。

さらにビアフラ側にフランスと南アフリカが、政府軍側にはイギリスと

ソ連が援助したため、内戦は国際紛争の性格を帯びた。

1970年1月、ビアフラ軍の無条件降伏で内戦は終結したが、

200万人もの餓死者とそれを上回る数の難民を生んだ。