| 国名 | パラオ共和国 |  |

|

|

| 英語 | Republic of Palau | |||

| 首都 | マルキョク(Melekeok) | |||

| 独立年 | 1994年10月(アメリカ) | |||

| 主要言語 | 英語、パラオ語 | |||

| 面積 | 458km2 | |||

| 人口 | 2万1431人(2017年推計) | |||

| 通貨単位 | 米ドル | |||

| 宗教 | カトリック49.4%、プロテスタント28.5% | |||

| 主要産業 | ココナッツ、漁業、観光 |

![]()

地理

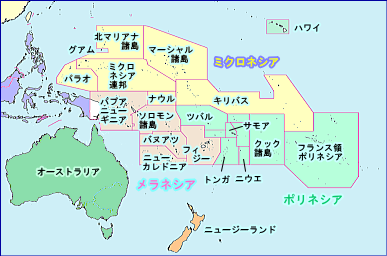

ミクロネシア西端に位置し、火山島や隆起サンゴ礁など約200の島嶼からなる国。

熱帯海洋性気候で気温年較差はほとんどない。

雨季は7〜11月でスコール性の雨が降り台風の襲来も多い。

年間降水量は3000〜 4000mm程度。

農業は自給的なものでココヤシ、タロイモ、キャッサバが栽培される。

ココヤシを加工したコプラが輸出される。

漁業も自給的であったが、外国資本による近代漁業もおこなわれ、水産物が輸出される。

ドイツや日本に占領されていた時代にリン鉱石の採掘がおこなわれるようになったが枯渇した。

海洋リゾート、マリンスポーツのメッカとして観光産業の比率が上昇している。

アメリカとの自由連合協定に基づく経済援助も大きい。

首都マルキョクは、パラオ最大の島バベルダオブ島の東海岸に位置する。

高台には政府総合庁舎の巨大な建物が立っているが、海岸線はマングローブで

覆われた手つかずの自然が残る。

町の名の由来となった石柱建築やガラスマオ滝など見どころも多い。

面積11km2、人口227人(2021年推計)

面積11km2、人口227人(2021年推計)

歴史

第2次世界大戦中は日本軍に占領され、1947年からアメリカ合衆国の信託統治領。

1981年信託統治のまま共和国として自治政府を獲得、1994年に独立。

| 16世紀 | スペイン人が渡来 |

| 1899年 | スペインが島々をドイツに売却 |

| 1914年 | 第一次大戦始まる。日本はパラオを含むドイツ領ミクロネシアを占領 |

| 1945年 | 第二次大戦終了後、米軍の占領始まる |

| 1947年 | 国連の太平洋信託統治領としてアメリカの統治始まる |

| 1981年 | 憲法発布。パラオ共和国として自治政府発足 |

| 1994年10月 | アメリカから独立 |

日本語も公用語!?

かつて日本の統治下にあった影響で、パラオでは日本語が

日常的に使用されている。

「オジサン(おじさん)」「ゴメン(ごめん)」など、

パラオ語の約1000語が、日本語由来の言葉だ。

高齢者の中には、流暢な日本語を話す人もいる。

アンガウル島では、パラオ語と英語に加え、日本語も

公用語になっている。