| 国名 | セーシェル共和国 |  |

|

||

| 英語 | Republic of Seychelles | ||||

| 首都 | ヴィクトリア(Victoria) | ||||

| 独立年 | 1976年6月(イギリス) | ||||

| 主要言語 | クレオール語、英語、仏語 | ||||

| 面積 | 455km2 | ||||

| 人口 | 9万3920人(2017年推計) | ||||

| 通貨単位 | セーシェル・ルピー | ||||

| 宗教 | カトリック90%、英国国教会8% | ||||

| 主要産業 | 観光 |

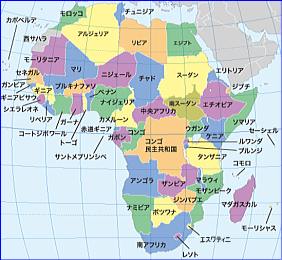

![]() 地理

地理

インド洋上に点在する92の島からなる海洋国家。大半が花崗岩質でサンゴ礁は少ない。

熱帯気候に属し高温多湿。貿易風の影響で5〜10月は比較的しのぎやすい。

年平均気温 25〜29℃。年降水量 2300mm。ヴィクトリア 27.1℃(1月) 26.1℃(7月)

主要産業は観光業。セーシェルは「インド洋の真珠」と呼ばれており、

主に西洋から美しい海に魅せられて、観光客が押し寄せたためである。

さらに、マグロを主とする魚介類、石鹸の材料となるコプラ、ココナッツの輸出等も重要な収入源。

その結果、アフリカでは高水準の国民所得を誇る。

民族移動の歴史により、セーシェル国民の先祖はアラブ系、インド系、アフリカ系、ポリネシア系、

ヨーロッパ系(フランス)、華人と多岐にわたる。

| マヘ島(Mahe island) セーシェルの主島。同国住民の約 80%が居住。首都ヴィクトリアがある。 主産物は輸出用のココナッツ製品、シナモンをはじめとする香油用植物だが、 観光産業が最も重要。 |

||

|

ヴィクトリア(Victoria) セーシェルの首都。赤道に近いが、海風により気候は快適。深水港があり、 同国唯一の外国船用の港として発展。 行政、商業の中心地で、国際空港が近郊にあり、セーシェル観光の拠点。 |

||

|

プララン島(Praslin island) セーシェルで2番目に大きな島。世界唯一のクロオウムの生息地。 ココヤシ栽培と漁業が行われる。 |

||

|

ラ・ディーグ島(La Digue island) セーシェルで4番目に大きな島。ココヤシ、バニラの栽培と漁業が行われる。 |

歴史

9世紀にはアラブ人に知られていたが、16世紀にポルトガル人が到来、当時はいずれも無人島であった。

1756年フランス領となり、流刑者を含むフランス人、アフリカ人奴隷、東南アジアの商人などが入植。

その後フランス、イギリス間で支配権の争いが続く。1815年パリ条約により正式にイギリス領となる。

1976年イギリス連邦内の共和国として独立。

| 1756年 | フランス領となる |

| 1815年 | イギリス領となる |

| 1976年6月 | 英連邦の一員として独立、セーシェル共和国の成立 |

ココ・デ・メール(Coco De Mer)

ココ・デ・メールという「女性の尻」の形をしている木の実がある。

日本では「双子ヤシ」と呼ばれている。

ブララン島にしか生えないヤシの実で、重さ25kg、高さ1.5mにもなる。

果実は透明なゼリー状で、これをウィスキーにして飲むと精力がつくらしい。

かつて漂流する実の存在だけが知られていて、自生地がわからなかったため

フランス語で「海のヤシ」(ココ・デ・メール)と呼ばれていた。

日本にも漂着したことがあるという。

ちなみに「名も知らぬ遠き島より」で始まる島崎藤村の詩の一節に登場する

流れ着いたヤシの実は、沖縄の石垣島産とされている。

(ヴァレ・ド・メ自然保護区:Vallee de Mai Nature Reserve, Praslin, Seychelles)

アルダブラ・ゾウガメ(Aldabra giant tortoise)

アルダブラ環礁のリング状の島には巨大なゾウガメが生息している。

体重300キロにもなる世界最大級のゾウガメである。

その巨体で木のあるところでは立ち上がって葉っぱを食べる特技がある。

日中の暑い時には洞窟で暑さを凌ぎ、夕方になると活動を開始する。

だが、カメのくせに泳ぐのはどうも苦手のようだ。

ゾウガメのほか、アオウミガメや絶滅危惧種のタイマイ(べっ甲亀)も生息している。

首都ヴィクトリアの南西1000kmに位置するアルダブラ環礁は、ほとんど人の手が

加えられていない自然が残り、セーシェル本来の姿を堪能することができる。

(アルダブラ環礁:Aldabra, Seychelles)