| 国名 | コンゴ民主共和国 |  |

|

||

| 英語 | Democratic Republic of the Congo | ||||

| 首都 | キンシャサ(Kinshasa) | ||||

| 独立年 | 1960年6月(ベルギー) | ||||

| 主要言語 | 仏語、リンガラ語 | ||||

| 面積 | 234万5410km2 | ||||

| 人口 | 8330万1151人(2017年推計) | ||||

| 通貨単位 | コンゴ・フラン | ||||

| 宗教 | カトリック50%、プロテスタント20% | ||||

| 主要産業 | 銅、コバルト、工業用ダイヤモンド |

![]()

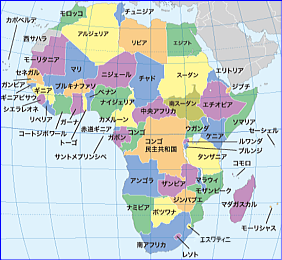

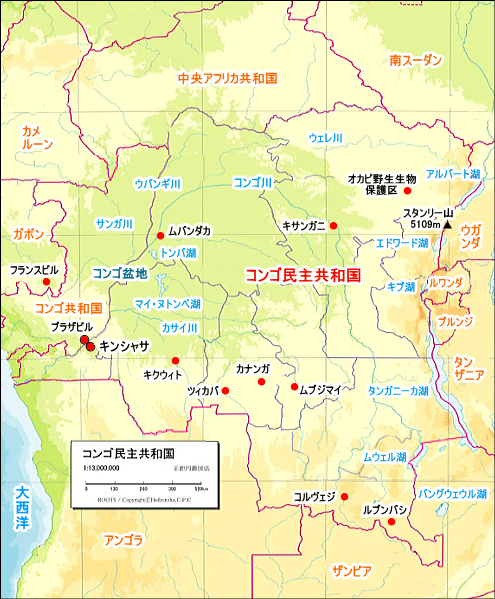

地理

アフリカ大陸第3位の面積を持ち、世界有数の大河コンゴ川流域に

広大なコンゴ盆地が広がる。

中央部は年中高温多雨の熱帯雨林気候で、原始熱帯雨林が発達している。

その周辺部は雨季と乾季が明確に分かれた熱帯モンスーンまたはサバナ気候である。

南部と東部の山地では気温が下がって亜熱帯気候となり、

さらに標高が高い東部の山岳地帯ではかなりの降雪もみられる。

首都キンシャサ 26.1℃(1月) 22.8℃(7月) 年降水量1125mm。

労働人口の75%以上が農民で、パーム油、コーヒー、綿花を栽培するが食料は輸入に依存する。

鉱物資源は世界的な宝庫で、銅、コバルト、ダイヤなどを産出する。

工業は厳しい自然条件と政情不安のため、首都周辺に軽工業がみられる程度である。

住民の大部分はバンツー語系諸族で、200余の種族に分かれる。

そのほかはスーダン語系、ナイル語系諸族、ムブティ族(ピグミー)など。

民族固有の宗教のほかキリスト教が広く普及。

公用語はフランス語であるが、リンガラ語、スワヒリ語なども広く用いられる。

歴史

歴史

13世紀から14世紀にかけて「コンゴ王国」が象牙や鉱物資源の交易で繁栄していた。

国内を長大なコンゴ川が流れていることが、国名の由来になっている。

しかし15世紀、大航海時代に入ったポルトガルが進出し、コンゴ王国は瞬く間に奴隷貿易の中心地とされた。

16世紀に入るとコンゴ王は遂にポルトガルに従属。王国は形だけのものとなってしまった。

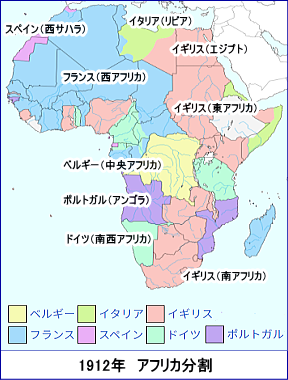

1883年、ベルギー国王は、学術調査をよそおって、コンゴ王国をベルギー領にすると宣言した。

この宣言にポルトガル、イギリスなどが反対したため、1885年、ドイツのベルリンでアフリカ分割に関する

会議が開催され、王国の領土はフランス、ベルギー、ポルトガルによって分割されることが決定、

コンゴ王国は形式上も消滅した。これ以降、ヨーロッパ人による植民地支配がスタートした。

王国の旧領土は南部がポルトガル、中部がベルギー、西部がフランスの植民地となった。

これはそれぞれ現在のアンゴラ、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国に相当する。

1960年6月、コンゴ共和国としてベルギーから独立。

しかし独立直後、国内資源をめぐる指導者間の争いから内乱(コンゴ動乱)が起こり、

続いて1965年、軍事クーデターが勃発、国内は大揺れとなった。

1971年、国名をザイール共和国に改称。

複数政党制をめぐっての混乱が続いたが、1997年、国名をコンゴ民主共和国に改称。

しかし翌1998年、内戦が勃発、周辺諸国も交えた国際紛争へと発展した。

2003年、死者300万人といわれる内戦はようやく終結した。

| 13世紀 | コンゴ王国が成立 |

| 1885年 | アフリカ分割会議 |

| 1908年 | ベルギーの植民地に |

| 1960年6月 | コンゴ共和国として独立、同年コンゴ動乱が勃発 |

| 1965年 | 軍事クーデターが勃発 |

| 1971年 | 国名をザイール共和国に改称 |

| 1996年 | 第一次コンゴ内戦勃発 |

| 1997年 | 国名をコンゴ民主共和国に改称 |

| 1998年 | 第二次コンゴ内戦勃発 |

オカピ野生生物保護区 (Okapi Wildlife Reserve) 世界遺産

ジャイアントパンダやコビト(小人)カバと共に世界三大珍獣に数えられるオカピは、

北東部のイトゥリの森と呼ばれる森林地帯に多く生息している。

1000万年前から、姿を変えていないことから「生きた化石」とも呼ばれる。

シマウマを連想させるが、このオカピはキリンの仲間とされている。

この保護区では、全世界に生息しているオカピの約6分の1にあたる5000頭が暮らしている。

自然豊かな保護区内には、オカピ以外にも様々な動物が見られる。

森林ゾウやアフリカゴールデンキャットなど絶滅危惧種のほか、300種類以上もの鳥類も。

さらには、アフリカ最古の先住民であるピグミー族も野生動物と共存しながら、

昔ながらの生活を営んでいる。

(Okapi Wildlife Reserve:Ituri province, Democratic Republic of the Congo)