| 国名 | フィジー共和国 |  |

|

|

| 英語 | Republic of Fiji | |||

| 首都 | スバ(Suva) | |||

| 独立年 | 1970年10月(イギリス) | |||

| 主要言語 | 英語、フィジー語、ヒンディー語 | |||

| 面積 | 1万8270km2 | |||

| 人口 | 92万0938人(2017年推計) | |||

| 通貨単位 | フィジー・ドル | |||

| 宗教 | キリスト教64.4%、ヒンドゥー教27.9% | |||

| 主要産業 | 観光、サトウキビ、ココナツ油 |

![]()

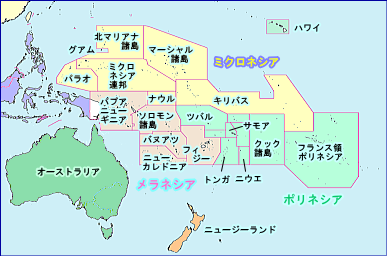

地理

南太平洋、メラネシア南東端に位置し、330余りの島々からなる。

多くは火山島でサンゴ礁が発達している。山岳と峡谷が多く平野は少ない。

熱帯海洋性気候で年中高温多雨。首都スバでは夏の最高気温 30℃前後、

冬の最低気温 20℃前後、雨季は11月〜3月。

農業ではプランテーションによるサトウキビのほか、米、ココヤシが栽培される。

漁業と林業もおこなわれ輸出されている。地下資源では金が採掘される。

工業では農産物を加工して砂糖、ココナツ油、コプラが生産される。

ほかに衣類、漁船、工芸品が生産される。観光も盛ん。

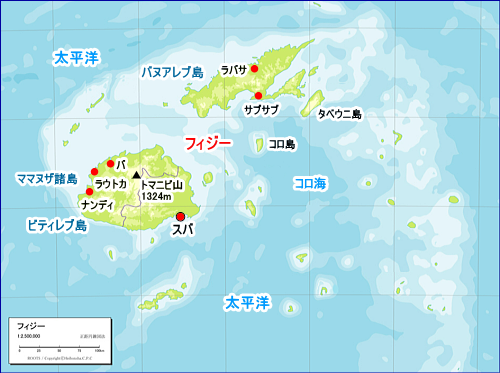

ビティレブ島(Viti Levu island)

フィジー最大の島。最高峰トマニビ山(1324m)をはじめ多くの火山がある。

サトウキビ、ココナッツ、パイナップル、米、綿花を産し、北部では採金も行なわれる。

首都スバは南太平洋の海空交通の要地で、西岸のナンディには国際空港がある。

ラウトカは、フィジー第2の都市。砂糖の主要積み出し港があり、フィジーの

サトウキビ栽培の中心地に位置するため「シュガー・シティ」の異名を持つ。

バヌアレブ島(Vanua Levu island)

フィジー第2の島。サトウキビ栽培が中心で、砂糖、コプラを輸出。中心都市はラバサ。

サトウキビを製糖するフィジー砂糖公社の製糖工場があり、ラバサの基幹産業となっている。

住民はインド系が多い。

サブサブは、フィジーの交易の中心として建設され、白檀やナマコ、コプラの交易が経済の中心。

近年観光開発が進み、スキューバダイビングやセーリングを楽しむ観光客のためにリゾートホテルや

ヨットハーバーが建設されるなど、リゾート地として発展している。

歴史

歴史

1643年にオランダのタスマン、1774年にイギリスのジェームズ・クックが来航。

1874年にイギリス領となり、1970年に独立、イギリス連邦および国際連合に加盟した。

1987年クーデターが発生、同年 10月共和制に移行した。

| 1643年 | オランダ人タスマンが上陸 |

| 1874年 | イギリスの植民地に |

| 1970年10月 | 独立、国名はフィジー |

| 1987年10月 | 共和制に移行し、フィジー共和国の成立 |

サトウキビ列車 (Sugar cane train)

観光産業と並んで、フィジーではサトウキビの栽培も盛ん。

この列車はサトウキビ専用のサトウキビ運搬列車。

刈り入れ時期の6月から12月、24時間休まず運行するフィジーの風物詩。

サトウキビの栽培は、フィジーがイギリスの植民地となった1874年、

プランテーション農場として始まった。

このとき、同じく英国の植民地だったインドから労働者が移住して来た。

このとき、同じく英国の植民地だったインドから労働者が移住して来た。

よく働くインド人は使用者側の英国人に受けが良く、移住者は増え続けた。

フィジーにインド系住民が多い理由はこのためだ。

収穫されたサトウキビは、鉄道で精糖工場に運ばれ、ここで砂糖となって

ヨーロッパ諸国に向けて輸出される。

ビティレブ島では、サトウキビを運搬する列車のレールが島中に敷かれている。

サトウキビ列車が道路を横切るときは、車も人も止まって待たねばならない。

汽笛を鳴らしながらコトコト走る光景はいかにも南国らしいが、遅いうえに

荷台の連結も長すぎて、しばしば交通渋滞となってしまう。