| 国名 | マレーシア |  |

|

||

| 英語 | Malaysia | ||||

| 首都 | クアラルンプール(Kuala Lumpur) | ||||

| 独立年 | 1957.8(イギリス) | ||||

| 主要言語 | マレー語 | ||||

| 面積 | 32万9750km2 | ||||

| 人口 | 3138万1992人 | ||||

| 通貨単位 | リンギ | ||||

| 宗教 | イスラム教60%、仏教19% | ||||

| 主要産業 | 機械、天然ガス、石油 |

![]() 地理

地理

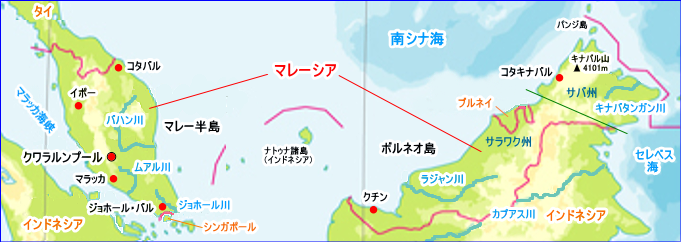

マレーシアは連邦制立憲君主国。

南シナ海を挟んでマレー半島部とボルネオ島のサバ州、

サラワク州からなる。

マレー半島部の西マレーシアは山地が多く、北部と

中部には石灰岩の浸食によるカルスト地形が見られる。

ボルネオ島の東マレーシアは北部沿岸に平野が広がり、

インドネシアとの国境には山地が連なる。

最高峰は、ボルネオ島北東部のキナバル山(4101m)。気候はいずれも赤道型で、年間を通じて高温多湿である。

1957年イギリスから独立し、イギリス連邦に加盟。

イギリス領であった 20世紀初頭にゴム園労働者の移入が進められたため人種構成は複雑で、

約半数を占めるマレー人(ブミプトラ)のほか中国系が約 4分の1を占め、

そのほかインド=パキスタン系がおり、ボルネオ島には先住のイバン族、カダザン族なども住む。

マレー語、英語、中国話、タミル語が用いられるが、公用語はマレー語。

政府はマレー人優先政策を進めてきたが、1990年代に入って緩和している。

1980年代にルック・イースト政策により、日本や大韓民国(韓国)などからの投資が激増し製造業が急成長した。

天然ゴムとスズがおもな輸出品であったが、21世紀初めには電気・電子機器が主要輸出品となった。

木材、スズ、パーム油は世界有数の生産額を誇る。

マレー半島東岸沖、サラワク州北東岸では石油、天然ガスの生産が盛ん。

パーム油を原料とするバイオ燃料の生産も始まった。

主食は米で、ほかにトウモロコシ、キャッサバ芋などが栽培される。

東南アジア諸国連合 ASEAN加盟国

歴史

歴史

マレー半島は、古くから中国とインドを結ぶ移動経路に位置していた。

そのため、海上、陸上の交通が盛んで、数多くの王国が興亡した。

1400年マレー半島西南部に、マレー人によるマラッカ王国(Malacca)が成立。

この東南アジア初のイスラム王国は、東西交易の中心として繁栄した。

だが、1511年にポルトガル、1641年にオランダに占領され、

さらに1909年にイギリス領となった。

第2次大戦中は日本の占領を受けたが、1957年マラヤ連邦として独立。

だが独立後、マレー人と華僑(中国系移民)との間に対立が発生した。

交易の拠点として栄えたマレー半島には、多くの華僑が住んでいた。

彼らは、商売がうまく、マレーシア社会の富を牛耳っていたのだ。

このことにマレー人たちが反発。雇用や大学入試にマレー人優先政策をとった。

当然、華僑たちは、この政策に反発。双方の対立が激化した。

こうして1965年、華僑たちは独立し、シンガポールを建国した。

1981年、マハティールがマレーシア首相に就任。

日本、韓国の発展にみならおうとするルック・イースト政策が打出された。

彼は豊富な資源を活用する重工業の育成を進め、マレーシアをNIESと呼ばれる

新興工業経済地域にまで押し上げた。

| マレーシア史 | |

| 1400年 | マラッカ王国(〜1511年)成立 |

| 1511年 | ポルトガル、オランダ東インド会社によるマラッカ支配 |

| 1909年 | イギリスによる植民地支配。 |

| 1942年〜1945年 | 日本軍による占領 |

| 1948年 | 英領マラヤ連邦形成 |

| 1957年 | マラヤ連邦として独立 |

| 1963年 | マレーシア成立(シンガポール、サバ、サラワクを加える) |

| 1965年 | シンガポールが分離、独立。 |

ラフレシア (Rafflesia)

世界最大の花ラフレシアは、ボルネオ島の密林に生息する寄生植物。

寄生植物とは、他の植物の幹や枝に自分の根を食い込ませて、

栄養分を横取りするという「ヒモ」みたいな植物だ。

自分で光合成を行い、栄養を得る必要がないため、茎や葉もなく、

花だけを咲かせる奇怪な植物である。

ぼってりとした赤い花は、血を思い起こすことから「吸血花」とも呼ばれる。

だが、寄生植物ではあっても、ラフレシアは「吸血鬼」ではない。

この花の花粉を運んでいるのはハエであり、そのため汲み取り便所の臭いに

この花の花粉を運んでいるのはハエであり、そのため汲み取り便所の臭いに

喩えられる強烈な臭いを発し、ハエを誘引する。

ラフレシアはボルネオ島のサバ州、キナバル山(Kinabalu)付近でみられるが、

花が咲いたら約3日で枯れてしまうので、目にすることはなかなか難しい。

そのため、開花が新聞で報道されると、キナバル山には多くの見物客が集まる。

花の周囲に駐車場ができて、飲み物売りの茶店も作られて大騒ぎになるという。