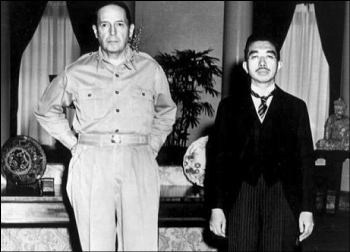

昭和20年9月27日、天皇がGHQ最高司令官・マッカーサーを訪問し、二人並んだ写真が各新聞に掲載された。

天皇は自発的に訪問したとされるが、実際は写真を撮影し、公表するために、わざわざ呼びつけたのである。

写真掲載の意図は、天皇に対するGHQの地位を国民に示威することにあった。正装した天皇の横で、略装で

くつろいだ表情のマッカーサー。天皇に替わる新しい統治者を、国民に印象づけるには十分すぎる演出であった。

天皇を利用することが、占領政策の成否を左右すると考えたGHQは、天皇を戦犯として処刑する代わりに、

国民から絶大な尊敬を受ける天皇が、GHQ当局と対等な関係を築いているという状況を作り出す方策をとった。

この結果、GHQが最も危惧した軍部残党による占領軍への武力闘争という懸念は完全に払拭された。

同時に、天皇の戦争責任を追及しようとするソ連、中国などの連合国から天皇を庇護することにつながった。

占領政策では、徹底した言論統制が行われた。新聞、雑誌、ラジオ、映画は、全てGHQの管理下におかれ、

国民に知らせる情報に厳しい制限をつけた。GHQが教えたいことのみが日本人に教えられた。

昭和20年12月31日、修身や日本歴史、地理に関する授業が停止された。皇国史観(天皇中心の歴史)による教育を

廃止するためであった。小学校の国語の教科書は、軍国主義的な内容を墨で塗りつぶして使われた。

「兵隊さん・日の丸・君が代・愛国心・武士道・伊勢神宮・軍艦・大和魂・靖国神社」 などの単語が塗りつぶされ、

塗りつぶし箇所はGHQから命令された。剣道、柔道、弓道等も軍国主義のスポーツだとして禁止された。

昭和21年5月3日、東京裁判が開廷。侵略戦争を行った罪や、非人道的行為を行った罪が審理の対象とされ、

戦争を指導したA級戦犯25名が有罪となり、東条英機ら7名が絞首刑となった。

東京裁判では、天皇の戦争責任が不問にされ、原爆投下など戦勝国の残虐行為が一切棚上げされるなど、

さまざまな欠陥と限界があった。だが最大の問題点は、裁判の早期打ち切りが行われたことである。

昭和23年12月23日、死刑判決を受けた7名の処刑が行われると、翌24日、岸信介、児玉誉士夫ら

A級戦犯容疑者17名を、裁判にかけないまま全員不起訴・釈放した。

岸は講和条約発効後、政界に復帰、昭和32年から三期にわたって首相となり、保守政界のトップに返り咲いた。

児玉はロッキード事件で失脚するまで、政財界に隠然たる勢力をもつ黒幕となった。

こうして東京裁判の途中打ち切りは、戦後日本の指導層の間に、侵略戦争の責任者を残存させ、

その強固な帝国意識が、世襲によって受け継がれるという結果を招いたのである。

| 昭和前期世相年表 (1926−1945年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

山東出兵 1927年(昭和2年) 政府、居留民保護を理由に中国山東省に出兵 (5.28) 三・一五事件 1928年(昭和3年) 政府、共産党関係者1568名を一斉検挙(3.15) 張作霖爆殺事件 1928年(昭和3年) 中国駐留の関東軍、奉天に引き上げ途中の 張作霖を爆殺(6.4) 統帥権干犯問題 1930年(昭和5年) ロンドン海軍軍縮条約調印につき、軍の承認 なしに兵力を決定することは、天皇の統帥権 を犯すものとして、政友会が浜口内閣を攻撃 (4.25) 満州事変 1931年(昭和6年) 関東軍、満州の武力占領計画を実行するため 奉天郊外柳条湖の満州鉄道線路を爆破。 これを中国側の行為として総攻撃を命令 (9.18) 上海事変 1932年(昭和7年) 日本人僧侶が上海で中国人に殺傷され、日中 両軍の武力衝突に発展。 のちに日本軍部の謀略と判明(1.28) 五・一五事件 1932年(昭和7年) 軍部急進派が首相官邸を襲撃、犬養首相 を射殺(5.15) 天皇機関説問題 1935年(昭和10年) 主権は国家にあって天皇にはないとする 美濃部達吉の学説が軍部に排撃され 美濃部は貴族院議員を辞任(2.18) 二・二六事件 1936年(昭和11年) 青年将校、兵1400人を率いて首相官邸を襲撃、 高橋是清蔵相を殺害、国家改造を要求(2.26) 日中戦争 1937年(昭和12年) 北京の盧溝橋で日中両軍衝突(7.7) ノモンハン事件 1939年(昭和14年) 満州とモンゴルの国境付近ノモンハンで ソ連軍と関東軍が武力衝突(5.11) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

)