ある夜、どこから担いできたのか、橙(だいだい)を載せた駕籠が数挺、

ある夜、どこから担いできたのか、橙(だいだい)を載せた駕籠が数挺、江戸の街の此処かしこに捨て置かれていた。

駕籠の中の盆に載せた橙に、一体どんな意味があるのだろうか。

江戸市民の好奇心を大いに煽り、噂が噂を呼んでいる時であった。

白昼堂々、大胆不敵な殺人事件が発生したのだ。

被害者は八丁堀の岡っ引きであった。

数日後、同じような事件がまたしても持ち上がる。

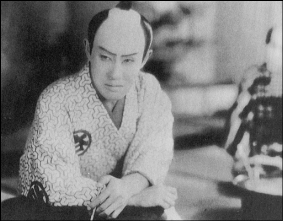

事件解決に立ち上がったのは、御存じ名同心・むっつり右門。

橙を載せた駕籠が路上に置かれるたびに、殺人事件が発生する。

それも右門配下の岡っ引きが、次から次へと惨殺されるのだ。

東奔西走して事件の謎を追う右門と伝六。ようやく事件の端緒を得る。

どうやら小田原を根城とする暗殺団、卍組が下手人の一味と判明した。

「右門捕物帖」は、昭和3年に雑誌「富士」に連載された佐々木味津三の時代小説であった。

この小説を、脚本担当の山中貞雄がエラク気に入ったのだが、それは主人公が無口で、いつも

寝転がっている様子が、御大(嵐寛寿郎)のイメージにぴったりだったからだ。

事実、嵐寛寿郎自身が、むっつり右門以上に無口なのだから面白い。

当時寛寿郎が作った造語に「黙雷」がある。文字通り、黙すること雷の如し、と言うのだから、

役を離れた実像の寡黙振りも、窺い知れるというものである。

右門はなぜ人気があったか。これまた理由は簡単である。

むっつり右門の魅力はそのまま、嵐寛寿郎の個性そのものの滲み出た魅力であるからだ。

製作 嵐寛プロ 配給 新興キネマ

監督 仁科熊彦 原作 佐々木味津三

| 配役 | むっつり右門 | 嵐寛寿郎 | あばたの敬四郎 | 尾上紋弥 | |||||||

| おしゃべり伝六 | 頭山桂之助 | 逆さ猫の伝兵衛 | 市川寿三郎 | ||||||||

| 善光寺の辰 | 片岡市太郎 | 三つ輪のお絹 | 歌川八重子 |