赤信号みんなで渡れば怖くない

1980年(昭和55年)1月、フジテレビ系「花王名人劇場」が、「激突!漫才新幹線」を放映、横山やすし・西川きよし、セント・ルイスなど

東西の人気漫才コンビが一堂に会し、ナウなギャグとスピード感あふれる芸を披露。

B&B、ツー・ビート、紳助・竜介らも加わり、寄席でなくホールを舞台にしたマンザイが爆発的な人気を呼んだ。

これらの笑いは「赤信号みんなで渡れば怖くない」(ツー・ビート)に代表されるように、これまでの風刺や批判の笑いではなく、

「集団なら大胆になって信号無視も怖くない」といった不謹慎ネタや、弱者への攻撃を含んだものであった。

はからずもこのマンザイ・ブームは、自立心や主体性に乏しく、同調圧力に弱い日本人の国民性を浮き彫りにすることになった。

1980年(昭和55年)4月、日本テレビ系「お笑いスター誕生!」がスタート。新人から中堅のお笑い芸人たちが、10週勝ち抜きを目指す

という趣向で、初代チャンプのB&Bをはじめ、コロッケ、とんねるずからウンナン、ダウンタウンまで、この番組から多数の

若き才能を輩出し、お笑いブームを底支えした。

1980年代は、CMがらみのヒット曲が多発し、流行歌のテレビ依存が強まった。

シャネルズの「ランナウェイ」(1980年)は、ラジカセ(パイオニア)のイメージソング。

谷村新司の「昴」(1980年)は、ニッカウィスキーのイメージソング。ポップ感覚にあふれたサウンドがヤングに受けた竹内まりやの

「不思議なピーチパイ」(1980年)は、資生堂の春のキャンペーンのイメージソング。

日本テレビ「火曜サスペンス劇場」(1981年)で岩崎宏美が歌う「聖母(マドンナ)たちのララバイ」は、視聴者からの問い合わせが

殺到したため、1982年(昭和57年)にレコード化、発売と同時に大ヒットした。

1983年(昭和58年)3月、蔦屋書店が大阪・枚方駅前に、初のレンタルビデオ店「TSUTAYA 1号店」を開業。

初期のレンタルビデオ店は、一般の電器店がビデオデッキを売るだけでなく、レンタルビデオに進出するケースもあり、

小規模店舗が多かった。

1985年(昭和60年)頃から、繁華街に中規模店舗が展開し、1987年頃から、一気に郊外型大型チェーン店の時代に移行。

この郊外チェーン化の背景には、コンビニの台頭があったという。

コンビニが雑誌を扱うようになると、従来の書店は売り上げを奪われた。

そこで、雑誌に代わる新しい商材として、ビデオのレンタルに注目したのだ。

これ以降、雑誌や書籍よりも粗利率の高いレンタルビデオは、急速に郊外で普及することになる。

こうしたレンタルビデオの急速な普及は、同時に家庭用ビデオデッキの需要拡大を加速させることになった。

1980年代前半の主要番組は、1980年、「シルクロード」(NHK)、「池中玄太80キロ」(NTV)、「コスモス(宇宙)」(テレビ朝日)。

1981年、「日本の条件」「クイズ面白ゼミナール」(NHK)、「思い出づくり」(TBS)、「北の国から」(フジ)。

1982年、「生命潮流」(NTV)、「淋しいのはお前だけじゃない」(TBS)、「君は海を見たか」(フジ)。

1983年、「おしん」(NHK)、「世界まるごとHOWマッチ」(毎日放送)、「オールナイト・フジ」(フジ)。

1984年、「山河燃ゆ」(NHK)、「昨日、悲別で」(NTV)、「くれない族の反乱」(TBS)、「オレゴンから愛」(フジ)など。

1987年(昭和62年)4月1日、日本初の都市型ケーブルテレビ局「多摩ケーブルネットワーク」(青梅市)が開局。

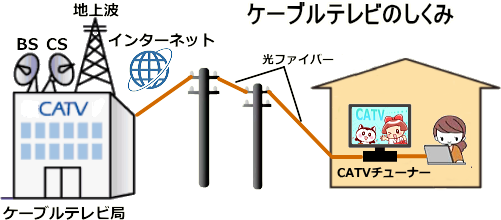

ケーブルテレビとは、テレビ電波(地上波、BS・CS衛星放送)を、ケーブルテレビ局で一括受信し、

ケーブル回線(光ファイバ―など)を使って各家庭へ多彩な番組を提供するサービス。

また、ケーブル回線を利用したインターネットや固定電話(IP電話)も利用できる。

「ニューメディア」という言葉が現れたのもこの時期。これまでの地上波テレビ放送に加え、BS、CSの衛星放送、

有線で家庭の受像機とつなぐケーブルテレビなどが次々と生まれ、スポーツ専門、映画専門など多種多様のコンテンツを

視聴者が選択できる多チャンネル時代が到来した。

このような多メディア・多チャンネル化は、1989年3月の民間通信衛星「JCSAT-1」 、1989年6月の民間通信衛星

「スーパーバード A 」の打ち上げでますます進むことになった。

1985年(昭和60年)10月、テレビ朝日系「ニュースステーション」がプライムタイムに放映をスタート。

リクルート事件(1988年)昭和天皇崩御(1989年)ベルリンの壁崩壊(1989年)と、1980年代後半に

続発した政変、大事件を、週五日編成の強みを利して詳細に報道、人気を不動のものとした。

わかりやすい報道に加え、久米宏の「意見を言う」キャスターぶりも注目された。

1987年(昭和62年)4月、テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」が毎月一回、最終金曜日深夜に放映をスタート。

毎回タイムリーな政治社会問題をテーマに取り上げ、司会進行役の田原総一朗を中心に、評論家や

政治家など多彩なゲストが侃々諤々の議論を展開するというもの。

時に「黙れ!」「バカヤロウ!」の罵声も飛び交う場面も。相手の発言を遮り、自説を滔々と述べたてる

など、乱戦もしばしば。これまでタブーとされてきた「原発」や「部落問題」まで正面から取り上げ、

テレビ討論番組として独自の地位を占めるに至った。

1989年(昭和64年)4月、テレビ朝日系「サンデープロジェクト」が日曜午前の討論番組として放映をスタート。

お笑いタレントの島田紳助を総合司会に起用し、政治学者の高坂正堯、評論家の田原総一朗らが

脇を固める布陣でスタート。

田原の巧みな挑発的司会でゲストの政治家が思わず本音を洩らす討論コーナーが人気を呼び、

政治討論番組的な色合いが強い番組となった。

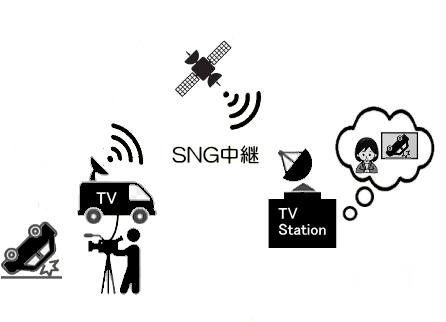

全国各地からの生中継用に、民間の通信衛星を使用したSNG中継(Satellite News Gathering)を

他番組に先駆けて活用し、注目された。

1980年代後半の主要番組は、1985年、「澪つくし」(NHK)、「天才たけしの元気が出るテレビ!」(NTV)、

「夕やけニャンニャン」(フジ)。

1986年、「大黄河」(NHK)、「世界ふしぎ発見!」「男女7人夏物語」(TBS)、「な・ま・い・き盛り」(フジ)。

1987年、「巨泉のこんなモノいらない」(NTV)、「ねるとん紅鯨団」(フジ)、「世界の車窓から」(テレビ朝日)。

1988年、「クイズ世界はSHOW byショーバイ!」(NTV)、「意外とシングルガール」(TBS)、

「季節はずれの海岸物語」「君の瞳をタイホする」(フジ)、「ワールド・ビジネス・サテライト」(テレビ東京)。

1989年、「知ってるつもり?!」(NTV)、「筑紫哲也ニュース23」(TBS)など。

衛星多チャンネル放送で無限に広がるTVへのアクセス