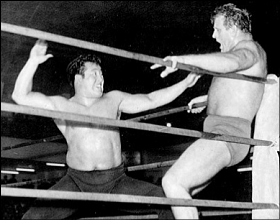

この年、蔵前国技館で初の国際試合「力道山・木村政彦 VS シャープ兄弟」のタッグマッチが行われた。(2.19)

61分にわたる激戦の末、勝負は引き分けに終わったが、敗戦国選手が戦勝国王者と互角に勝負した試合に観客は熱狂。

以後プロレスは視聴率のトップを独走、TV普及に大いに貢献した。

(映画)第27回アカデミー賞「波止場」(主演 マーロン・ブランド)

「ローマの休日」(オードリー・ヘプバーン、グレゴリー・ペック) 「グレン・ミラー物語」(ジェームズ・スチュワート)麗しのサブリナ、ダイヤルMを廻せ

松竹「忠臣蔵 花の巻、雪の巻」(八代目松本幸四郎、鶴田浩二、月丘夢路、高橋貞二、近衛十四郎、淡島千景、桂木洋子)松竹「二十四の瞳」(高峰秀子)松竹「女の園」(高峰秀子、久我美子、高峰三枝子、岸恵子)松竹「ひよどり草紙」(美空ひばり、中村錦之助)

東映「新諸国物語 笛吹童子」(東千代之介、中村錦之助)東映「新諸国物語 紅孔雀」(中村錦之助、東千代之介)東映「里見八犬伝」(東千代之介、中村錦之助)東映「八百屋お七ふり袖月夜」(美空ひばり、中村錦之助)

大映「お菊と播磨」(長谷川一夫、津島恵子)大映「山椒大夫」(田中絹代、津川雅彦、香川京子、進藤英太郎)大映「近松物語」(長谷川一夫、香川京子、南田洋子)大映「春琴物語」(京マチ子、花柳喜章、青山杉作、杉村春子、船越英二)大映「銭形平次捕物控 幽霊大名」(長谷川一夫、市川雷蔵、長谷川裕見子、中村玉緒)東宝「さらばラバウル」(池部良、岡田茉莉子、三国連太郎)

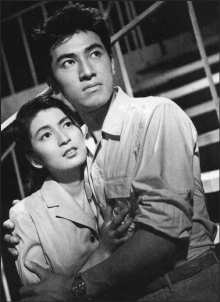

東宝「君死に給うことなかれ」(池部良、司葉子、若山セツ子、志村喬) 東宝「母の初恋」(岸恵子、上原謙、三宅邦子、香川京子、加東大介、志村喬)東宝「宮本武蔵」(三

東宝「君死に給うことなかれ」(池部良、司葉子、若山セツ子、志村喬) 東宝「母の初恋」(岸恵子、上原謙、三宅邦子、香川京子、加東大介、志村喬)東宝「宮本武蔵」(三 船敏郎、八千草薫、三国連太郎、水戸光子、岡田茉莉子、加東大介)東宝「七人の侍」(三船敏郎、志村喬、津島恵子、島崎雪子)東宝「晩菊

船敏郎、八千草薫、三国連太郎、水戸光子、岡田茉莉子、加東大介)東宝「七人の侍」(三船敏郎、志村喬、津島恵子、島崎雪子)東宝「晩菊 」(杉村春子、沢村貞子、上原謙)

」(杉村春子、沢村貞子、上原謙)東宝「山の音」(原節子、上原謙、山村聡) 東宝「ゴジラ」(宝田明、河内桃子、志村喬、平田昭彦)東宝「芸者小夏」(岡田茉莉子、池部良、森繁久彌、杉村春子)新東宝「大阪の宿」(佐野周二、乙羽信子、水戸光子、川崎弘子、左幸子)近代映画協会「足摺岬」(津島恵子、木村功)

(音楽)「ひばりのマドロスさん」美空ひばり「高原列車は行く」岡本敦郎「お富さん」春日八郎「岸壁の母」菊地章子「愛の讃歌」旗照夫「Secret Love」Doris Day

(テレビ)NHK「二人のルメ子」(長岡輝子、村田その子)NHK「親子クイズ」(高橋圭三)NHK「こんにゃく問答」(徳川夢声、柳家金語楼)NHK/NTV「プロレス中継 力道山・木村政彦対シャープ兄弟」(蔵前国技館)NTV「二人でお茶を」(フランキー堺、中村メイコ)NTV「シルエットクイズ」(木下華声)

(ラジオ)NHK「新諸国物語 紅孔雀」1954年(昭和29年)1月〜12月(ラジオドラマ)

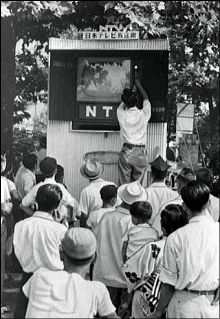

(スポーツ)力道山・木村 VS シャープ兄弟のタッグマッチ。街頭テレビに黒山の人(2.19)

(スポーツ)力道山・木村 VS シャープ兄弟のタッグマッチ。街頭テレビに黒山の人(2.19)(流行語)「死の灰」「シャネルの5番」「空手チョップ」「ロマンスグレー」

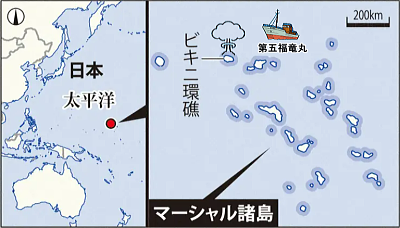

(社会)50銭以下の小銭廃止(1.1)戦後初の地下鉄「丸の内線」が池袋−お茶の水間 6.6kmの営業開始(1.20)マグロ漁船「第5福竜丸」がビキニ環礁付近で米

国水爆実験の「死の灰」により被ばく(3.1)自衛隊発足、日本再軍備へ(7.1)

国水爆実験の「死の灰」により被ばく(3.1)自衛隊発足、日本再軍備へ(7.1)赤電話が公衆電話として商店等に置かれた(8.16)青函連絡船「洞爺丸」、台風15号で座礁転覆。死者・行方不明者1155人。最大の海難事故となった(9.26)造船疑獄に関し、犬養法相が指揮権を発動。吉田首相が内閣総辞職(12.7)鳩山内閣成立(12.10)

(物価)白米10kg 765円(2295円)とうふ1丁 20円40銭(61円)味噌1kg 80円(240円)ラーメン30円(90円)カレーライス80円(240円)映画館80円(240円)週間朝日30円(90円)入浴料15円(45円)(2018年換算物価指数3)

(その他)司葉子、東宝「君死に給うことなかれ」でデビュー。市川雷蔵、大映「花の白虎隊」でデビュー。仲代達矢、東宝「七人の侍」でデビュー。中村錦之助、松竹「ひよどり草紙」でデビュー。田村高広、松竹「女の園」でデビュー。

八千草薫、映画「宮本武蔵」で第28回アカデミー賞名誉賞(最優秀外国語映画)受賞。マリリン・モンローが夫の大リーガー・ ジョー・デマジオと来日。モンロー旋風起こる(2.1)東宝が日本初の特撮怪獣映画「ゴジラ」を公開(11.1)

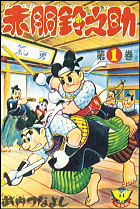

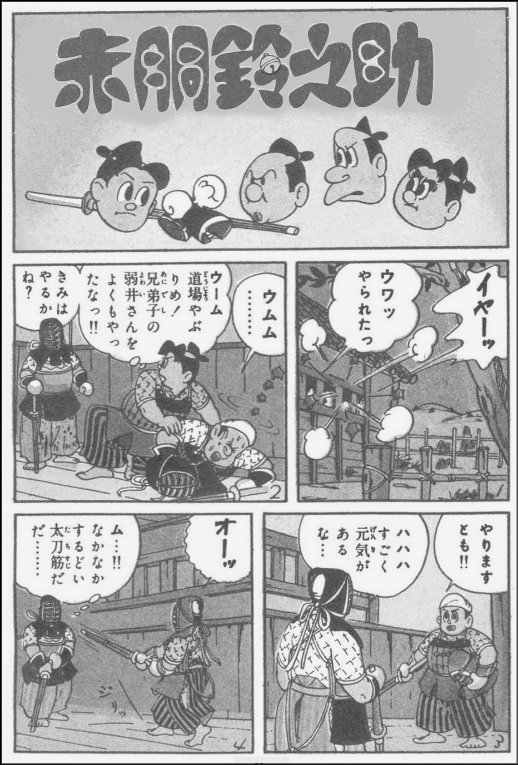

電気冷蔵庫、洗濯機、テレビが「三種の神器」とよばれる。「手動絞り機付き電気洗濯機」(松下電器産業)日本初の缶ジュース「明治オレンジジュース」(明治製菓)「アリナミン」(武田薬品工業)折りたたみ傘「アイデアル」(丸定商店)消臭剤「トイレボール」(鎌田商会、現・白元)ハイパー乾電池(松下電池工業)福井英一「赤胴鈴之助」(少年画報)連載1回で福井英一が急死、竹内つなよしが継承。加藤芳郎「まっぴら君」(毎日新聞)手塚治虫「火の鳥」(漫画少年)

Hymne a l'amour(Jacqueline Francois)

| Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'ecrouler Peu m'importe si tu m'aimes Je me fous du monde entier Tant qu'l'amour inond'ra mes matins Tant que mon corps fremira sous tes mains Peu m'importe les problemes Mon amour puisque tu m'aimes |

|

| (Lyrics:Edith Piaf、Music:Marguerite Monnot) |

街頭テレビ (日本テレビ)

昭和29年のテレビ小売価格は、14インチの普及型で12万円(松下電器)

一方、当時のサラリーマンの平均給与は2万円から3万円。

とうてい庶民が買えるはずもない値段だった。

では庶民はどこで見ていたかというと、浅草の繁華街や日比谷公園、

上野駅などに設置された街頭テレビを見ていた。

小さい画面にもかかわらず、特に人気番組のプロレス中継・大相撲中継

には黒山の人だかりができるほどだった。

昭和33年ごろから白黒テレビの価格は6万円台まで低下。

一般家庭でも無理をすれば「月賦」で買えるようになった。

昭和39年の東京オリンピックをきっかけとして、カラーテレビもまた各家庭に

浸透していったため、次第に街頭テレビは姿を消していった。

新婚旅行で来日、モンロー旋風

この年の2月1日、米国の人気女優マリリン・モンローが大リーガーのジョー・ディマジオと

ハネムーンで日本に立ち寄った。

羽田空港ではファンがモンローに殺到し、飛行機の非常口から脱出する騒動まで起きた。

宿泊先の帝国ホテルで開催された記者会見で「ベッドでは何を着て寝るのか」の質問に

「私のネグリジェはシャネルの5番」と名セリフ。

これは即日ニュースとなって日本中の男性の胸をトキメかせた。

その後、伊豆、福岡、広島、大阪などを訪問し、2月25日に帰国。

だが、二人の新婚生活はわずか9カ月でピリオドを打った。

小額通貨整理法

この年、1円未満の紙幣や貨幣が通用廃止された。(1.1)

これ以後「銭」は、利子などの計算を行う際に、わずかに名称を

とどめるだけになり、実質的に姿を消すことになった。

これは、当時の物価情勢のもとで、1円未満の通貨が取引で

利用されることがほとんどないことに対応した措置だった。

なお、廃貨となったこれらの小額通貨の引換え期間は

1954年1月4日より同年6月30日までと定められた。

引換えに持参した通貨の合計金額に1円未満の端数が生じた場合は

50銭以上1円未満について1円と引き換えることと定められた。

東京のタバコ屋さん、薬屋さんの店先に、黒から赤に衣替えした赤電話が登場。

戦後の電話不足に対応するため、電話局が「委託公衆電話」を公共施設などに

設置して管理を委託したもの。一通話10円。

普通のものと区別しやすくするため、色は「赤」に。

後に110、119などへ通話可能となった「大型赤公衆電話」と変化した。

日本初のプロレス中継 (力道山、木村政彦 vs シャープ兄弟 蔵前国技館) (NHKテレビ、日本テレビ)

1950年(昭和25年)に大相撲を廃業した元力士の力道山は、翌年プロレスに転向し、アメリカで活躍。

1953年(昭和28年)に帰国して日本プロレス協会を立ち上げた。

1954年(昭和29年)2月、NWA世界タッグチャンピオンのシャープ兄弟を日本に招待。

力道山は柔道家の木村政彦とタッグを組んで、シャープ兄弟と対戦。

力道山が空手チョップを炸裂させて、次々と白人レスラーをなぎ倒していく光景に

駅前の街頭テレビに集まった大勢の観客は大熱狂。

街頭テレビだけでなく、電器店やテレビ受像機を備えた喫茶店・飲食店に多くの人がつめかけ、

5日間に渡ったテレビ中継は1千万人以上の視聴者を動員した。

この中継を機に、日本中にプロレスブームが起こり、力道山は一躍国民的ヒーローになった。

親子クイズ (NHK)

有名人の親子が出演、スタジオで目隠しした親子に物のにおいをかがせて、そのものを

当てさせるなど、親子でゲームにチャレンジする形式のクイズバラエティ番組。

歌手の笠置シズ子の母娘、水泳選手の古橋広之進の父子など、多彩な面々の親子が出演した。

後年の賞金目当てのクイズ番組ではなく、親子がテレビで楽しくゲームに興じるという点に

ポイントを置いたもの。

司会は、NHKアナの高橋圭三。(1954年7月3日−1956年10月28日)

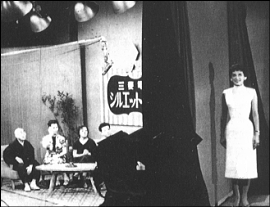

シルエットクイズ (日本テレビ)

映画や芝居の主人公の扮装をした人物のシルエットを、影絵のようにスクリーンに映し出し、

それを解答者に当てさせるクイズバラエティ番組。

レギュラー解答者として、十朱久雄、望月優子らのほかに、毎回ゲスト解答者として

コメディアンの古川ロッパ、評論家の大宅壮一など多彩な面々が参加していた。

前年のNHK「ジェスチャー」に続く、テレビの視覚性を意識した内容で、後のクイズ番組の

素地をつくった。司会は漫談家の木下華声。(1954年10月8日−1955年12月)

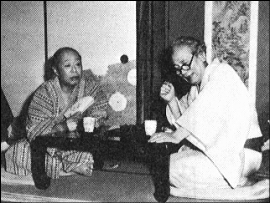

こんにゃく問答 (NHK)

徳川夢声と柳家金語楼が、落語のご隠居さんと八っつあんに扮し、世相を切るトーク番組。

二人の話術が魅力で、四季の風物から世相まで、面白おかしく解説・寸評。

番組の最後を締めくくる「おわかりかな?」「さっぱりわからねぇ…」のセリフが人気に。

月一回ゲストとして、サトウ・ハチロー、久保田万太郎、水谷八重子、杉村春子らが出演。

1957年度に「こんにゃく談義」に改題した。(1954年12月15日−1956年4月1日)

二人のルメ子 (NHK)

「ルメ子という名まえのかたはおりませんか?」

ジャック・キャロオ氏は、記者会見の席で突然、このように尋ねた。

氏はバイオリンの世界的な名手で、このたびはるばるフランスからやってきたのだった。

娘からことずかった手紙と人形を、日本のルメ子という少女に届けるつもりだった。

だが、日本へ向かう途中で、住所が記されたその手紙をなくしてしまったのだ。

キャロオ氏の娘とルメ子はペンフレンドで、切手や絵を交換していたという。

「ルメ子さんは、いったいどこに?」

キャロオ氏のお願いという活字で、その記事はさっそく翌朝の新聞に掲載された。

「こりゃたいへんだ、すごいことになった!」

新聞の朝刊を読んだ東京の川崎氏は、娘のルメ子を呼んだ。

「有名なバイオリン奏者が、おまえを探しているらしい!」

川崎氏は興奮した口調で、娘のルメ子に告げる。

するとルメ子が言う。「いやだわ、私、フランスへ手紙を出したことなんか一度もないわ。

この人が探しているのは、きっと別のルメ子さんよ…。」

来日したバイオリンの大家が、パリの娘に託された人形をペンフレンドに届けようとするが、

その娘・ルメ子は、東京と大阪に二人いたというストーリー。

物語には、東京にいる富豪の令嬢のルメ子と、大阪の貧しく病弱なルメ子の二人が登場する。

ドラマの終盤で、東京のルメ子が大阪の病床にいるルメ子に花束を渡すシーンがある。

渡すのは東京のスタジオ、受け取るのは大阪のスタジオだったが、あたかも同一の場所で

撮られたように仕上がった。

生放送の当時としては、その高度な二元的映像処理が評判になったドラマである。

高原列車は行く(岡本敦郎)

高原列車は行く

1954年(昭和29年)2月に発表された岡本敦郎の曲。(作詞:丘灯至夫、作曲:古関裕而)

「汽車の窓から ハンケチ振れば」で始まるこの曲は、スイスなどのヨーロッパを巡る

高原列車をイメージして制作されたもの。

「こんな唱歌みたいな歌が売れるだろうか」と、作曲した古関氏は心配したそうだが、

明るく健康的な歌詞と、岡本敦郎のさわやかな歌声がマッチし、空前の大ヒットとなった。

この曲は、中学校の音楽の教科書にも取り上げられ、当時遠足のために乗っていた中学生が

歌っているのを、たまたま同乗していた古関氏がこれを聞き、大層喜んだという。

またこの曲は、2009年(平成21年)4月から、JR福島駅の在来線の発車メロディとして流れている。

第五福竜丸事件

1954年3月、マーシャル諸島近海で操業していた遠洋マグロ漁船「第五福竜丸」が、ビキニ環礁で

行われた米軍による水爆実験によって発生した死の灰(放射性物質)を浴びた。

当時、第五福竜丸は、米軍が設定した危険水域の外側で漁をしていたが、爆発が米軍の想定を超えた

巨大なものだったため、放射性物質を浴びることになってしまった。

爆発でビキニ環礁のサンゴ礁が大量に舞い上がり、第五福竜丸に「白い雪」のように降り注いだという。

船員23人は全員が被曝し、やけどや脱毛など急性放射性障害の症状を呈し、全員が緊急入院した。

このうち一名が半年後に死亡したことから、日本国内の世論は沸騰。核実験禁止を求める市民運動が

盛り上がり、翌年8月、広島市で「第一回原水爆禁止世界大会」が開催された。

なお、2011年3月、地震とそれに伴う津波により、東京電力福島第一原子力発電所で原子炉格納容器が

水素爆発を起こし、大量の死の灰(放射性物質)が広範囲に飛散するという事故が発生した。

ゴジラ (東宝映画)

伊豆諸島の大戸島近海で、貨物船・漁船が、次々に沈没する事件が発生する。

大戸島へ派遣された調査団の一行は、そこで巨大な怪獣を目の当たりにする。

水爆実験によって、海底に眠っていた太古の恐竜が、覚醒してしまったのだ。

怪獣は、島の言い伝えになぞらえ「ゴジラ」と命名された。

やがてゴジラは、東京湾に姿を現し、都市を破壊し始める…。

日本映画界に特撮怪獣映画というジャンルを築いた、記念すべきゴジラ映画第一作。

特撮監督の円谷英二がつくり出した実写さながらの映像は、観客を大いに唸らせた。

当時、第五福竜丸の被爆事故があり、ゴジラを水爆の落とし子にみたて、核の恐ろしさを訴える

反核映画とされているが、映画製作の意図はそれだけではない。

ゴジラが都市を破壊するくだりで、ゴジラに追われて逃げる母と子どもが出てくるシーンがある。

死を観念した母親は、子どもを抱きしめ「もうじき、お父さまのそばに行くのよ」と語りかける。

この母親の言葉を、当時の観客が、どんな意味を持ったものとして聞いたかは明白だ。

「お父さま」は、明らかに日本軍兵士とした死んだ戦死者であり、この母親は戦争未亡人である。

空襲のさなか、母親は「戦争で死んだ」父親の元へ行くことを、子どもに言い聞かせているのだ。

日本が戦争の痛手から立ち直り始めた時期に作られた本作には、こうした明白な戦争の影があり、

反核とともに、反戦映画としての明確なメッセージが伺えるのである。

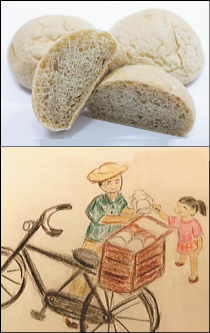

玄米パン売り

昭和初期から戦後にかけて、自転車の後ろに、木箱に入れた玄米パンをのせ

「え〜玄米パンのホヤホヤあ〜」と街を流して歩いたおじさんがいた。

玄米パンとは、1個2銭(14円 大正12年換算)くらいの玄米の蒸しパンである。

関東大震災時(1923年 大正12年)に精白した米の供給が間に合わず、

米不足の解決策として一般に普及したのが始まりだった。

玄米パンは、腹持ちがよいうえに、ビタミンを豊富に含んだ栄養価の高い

パンとして当時は大いに注目された。

しかし玄米パンは、温かいうちはおいしいが、冷えたら固くなって食べにくくなってしまう。

玄米パン売りの光景が見られたのは昭和30年代までで、その後は徐々に廃れていってしまった。

| ローマの休日(ROMAN HOLIDAY)1953年(米) 小国のアン王女(ヘプバーン)は、親善旅行中、こっそりローマの街へ繰り出す。 そこへ偶然通りかかったアメリカ人の新聞記者ジョー(ペック)と知り合う。 1950年代は、テレビの急速な普及により、ハリウッドの台所は火の車になる。 映画制作は、超低予算が要求され、撮影もカラーでなく白黒、またギャラの安い 無名の新人オードリー・ヘプバーンが抜擢される一つの理由にもなった。 (監督)ウィリアム・ワイラー(WILLIAM WYLER)(出演)オードリー・ヘプバーン(AUDREY HEPBURN) グレゴリー・ペック(GREGORY PECK)エディ・アルバート(EDDIE ALBERT) |

|||

| 1953年8月27日アメリカ公開、1954年4月19日長崎県佐世保で先行公開、1954年4月27日東京公開。 | |||

|

麗しのサブリナ(SABRINA)1954年(米) 大富豪ララビー家の運転手の一人娘・サブリナ(ヘプバーン)は、二年のパリ生活を送り、 洗練されたスタイルで戻ってくる。 ララビー家の長男(ボガート)と次男(ホールデン)は、変身したサブリナの虜になってしまう。 ワイルダーは、脇に大人の役者を配し、ヘプバーンの魅力を十二分に引き出している。 彼らが交わす会話の応酬や恋の駆け引きが、何ともオシャレで気が利いている。 (監督)ビリー・ワイルダー(BILLY WILDER) (出演)オードリー・ヘプバーン(AUDREY HEPBURN) ハンフリー・ボガート(HUMPHREY BOGART)ウィリアム・ホールデン(WILLIAM HOLDEN) (挿入歌)バラ色の日々(La Vie En Rose) |

||

| 1954年9月3日カナダ(トロント)公開、1954年9月17日日本公開(東京日比谷映画劇場)1954年9月22日アメリカ公開(ロサンゼルス) | |||

ひよどり草紙 (松竹映画)

慶長十五年、徳川家に仕える武士2名が切腹を命じられた。

天下の名鳥「紅ヒヨドリ」を警護中、賊に襲われ逃がしてしまったからだ。

彼らの子供達、早苗と耀之助は父を助けようと、ヒヨドリを求めて旅に出る。

しかし、賞金稼ぎ達が、2人の行く手に立ちはだかる…。

吉川英治の名作の映画化。歌舞伎界の若手、中村錦之助の映画デビュー作。

錦之助の映画入りのきっかけは、美空ひばりの相手役を捜していたひばりの母親が

錦之助の映画入りのきっかけは、美空ひばりの相手役を捜していたひばりの母親が

歌舞伎座の公演を見て、錦之助に白羽の矢を立てたからだという。

当時、ひばりは17才だったが、9才で歌手デビューし、12才で映画にもデビューしていた。

映画全盛時代だったこともあり、ひばりはすでに50本以上の映画に出演していた。

時代劇で美空ひばりと共演すると、その役者は必ず売れだすという伝説が映画界にあった。

果たして、本作「ひよどり草紙」が封切られると大変な評判になった。のちにひばり、

錦之助とも東映入社により、2人の映画が立て続けに作られ、どれも大入りの人気となった。

七人の侍 (東宝映画)

戦国時代、野武士達の襲撃に恐れおののく村があった。

村人達はその対策として、用心棒として侍を雇う事にする。

侍さがしは難航するが、才徳にすぐれた勘兵衛を始めとする個性豊かな七人の侍が集まった。

最初は侍を恐れる村人達だったが、いつしか一致団結して戦いに挑むことに。

しかしその戦闘は熾烈を極めたものだった …。

監督の黒澤明は、自身が尊敬していたジョン・フォードの西部劇を時代劇に焼きなおすという発想から、

この作品を構想し、それに成功した。

この作品を構想し、それに成功した。「七人の侍」の活劇は「駅馬車」(1939年)に登場するインディアン襲撃シーンの疾走感や、砂塵、

人馬の入り乱れる激しさなどを取り入れて、躍動的な闘争場面を作り出している。

この作品は、その後のハリウッド映画、特に西部劇などに多くのリメイク作品を生み出した。

西部劇を模範として制作された時代劇が、今度は元の西部劇に多大な影響を与えたのである。

完璧主義者の黒澤は、脚本通りの天候になるまで俳優やスタッフを何日も待機させるのは日常茶飯事

だったという。

撮影に邪魔な電柱を撤去したり、砦に火をかける場面では、俳優がヤケドで病院送りになるなど逸話は数知れない。

破格の製作費と一年半の年月をかけて作られた本作は、公開とともに国内外で高い評価を受け、大ヒットを記録した。

徹底した時代考証に加え、念入りなロケ地選定と個性際立つ俳優の布陣、まさに時代が生んだ傑作と言えるだろう。

| 赤胴鈴之助 日本一の剣士を目指す鈴之助は、江戸で名高い北辰一刀流・千葉周作の道場に入門する。 亡き父親の形見の赤胴を身に着けていた鈴之助は、皆から「赤胴鈴之助」と呼ばれた。 その頃、幕府転覆を狙う「鬼面党」による悪行が世間を騒がしていた。 師匠の千葉周作や兄弟子たちと共に、鈴之助は鬼面党に敢然と挑んでいくのだった。 千葉周作道場で剣を学んだ鈴之助少年が、必殺技の真空斬りで悪と対決する痛快冒険時代劇。 作者の福井英一氏は、熱血柔道漫画「イガグリくん」で知られる人気漫画家だったが、1954年6月 「少年画報」に、新作「赤胴鈴之助」の第一回を掲載した直後、過労のため急死してしまう。 まだ33歳の若さだった。 赤胴鈴之助は、新人漫画家の武内つなよし氏に引き継がれ、その後大人気を博した。 |

||

|

||

|