高校三年の麻布節子(南田洋子)は、登校の途中よく出会う大学生・新井慎吾(根上淳)から

両親を通じて婚約を申し込まれる。

が、彼女はこれを人間性無視の「男尊女卑」的な考えとして、頭から受けつけない。

夏休みに節子は、親友の田所圭子(若尾文子)らと、湖畔のキャンプに出かけた。

たまたまそこには、真吾とその親友・佐山守夫(船越英二)も来合せていた。

その夜、節子は湖で遊泳中に足がつってしまい、危く溺死しかかったが、慎吾に救われる。

真吾が立ち去った後、意識を取り戻した節子は、目の前にいた佐山を命の恩人だと錯覚する。

その後、写真の撮影にことよせて林の中に誘い出された節子は、佐山に犯されてしまう…。

大映「十代の性典シリーズ」第3弾。本シリーズは思春期の性のめざめを扱った内容。

大映「十代の性典シリーズ」第3弾。本シリーズは思春期の性のめざめを扱った内容。女子高生を主人公にした学園ものだが、思わせぶりな題名もあってヒットし、

シリーズ化されたもの。

若い女優が多く出演しているが、とりわけ注目されたのが、ヒロインを演じた

大映の新人、南田洋子と若尾文子である。

二人は大映の同期入社(1951年)で、大型新人として売出し中だった。

この当時、イタリア映画「明日では遅すぎる」(ピア・アンジェリ主演)が大ヒットし、

少年少女の性教育映画の制作に各社がこぞって乗り出した時期であった。

しかし、その多くは文部省の推進する純潔教育を尻目に、青春の揺れる性を露出させ、

性衝動を奔放に発散する青年男女を描くといった内容だったため、反響も大きく、

とりわけ、教育界は「性典映画」排撃の急先鋒となった。

本作は、南田洋子演じる女子高生・節子をめぐって、二人の大学生が三角関係となり、

湖畔のキャンプでレイプ事件に発展するというセンセーショナルな内容であった。

また若尾文子は、親友・節子の窮地を何度か救い、旧態依然の節子の父親(見明凡太朗)にも

敢然と意見する明朗闊達な女子高生・圭子を演じている。

南田と若尾は、本シリーズで一躍人気女優になったものの、「性典スター」のレッテルを張られ、

それ以降、そのイメージを払拭するのに長らく苦労したという。

都会の横顔 (東宝)

銀座の雑踏の中、母とはぐれて迷子になったミチコが泣いていた。

サンドイッチマンの上田(池部良)と靴磨きのトシ子(有馬稲子)は、ミチコの母を探すことにした。

ミチコを連れて歩く上田は、途中、バーの女と要領良くデートをする三等重役の牧さん(森繁久彌)と出会う。

ところが立ち話をしているうちに、ミチコは上田とはぐれてしまう。

池部良扮するサンドイッチマンと有馬稲子の靴磨きが、迷子になった女の子の母を探すというシンプルな物語。

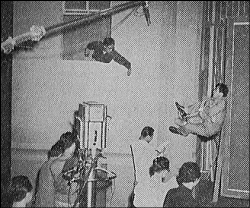

銀座でのオールロケで、都会の街の表情と行き交う人々を素描したものだが、大勢の見物人が集まってしまい、

銀座でのオールロケで、都会の街の表情と行き交う人々を素描したものだが、大勢の見物人が集まってしまい、ロケ撮影は苦労の連続だったという。

撮影班を二手に分け、ダミーの撮影班が、テスト撮影で群衆を引き寄せておいて、地下道を通って道の反対側で

本番を撮る、といった離れ業も演じたらしい。

本作は「ただ銀座の風景が漫然と撮られているだけ」などと映画評論家(上野一郎)からは酷評されてしまった。

とはいえ、森繁や伴淳、トニー谷など当時の人気者が脇を固めており、タイトル通り都会的な洒落た持ち味を

発揮して、一般大衆には好評をもって迎えられた。

の第一声とともに映像が流れ、開局祝賀式、舞台中継、ニュース、映画などが放映された(2.1)

の第一声とともに映像が流れ、開局祝賀式、舞台中継、ニュース、映画などが放映された(2.1) 松竹「君の名は」(岸恵子、佐田啓二、月丘夢路、川喜多雄二、淡島千景、野添ひとみ、淡路恵子、笠智衆、市川春代)松竹「東京物語」(笠智衆、原節子、杉村春子)松竹「雲ながるる果てに」(鶴田浩二、木村功、岡田英次、山田五十鈴、山岡久乃)松竹「にごりえ」(淡島千景、久我美子)東映「ひめゆりの塔」(津島恵子、香川京子、岡田英次、藤田進)東映「鞍馬天狗 疾風雲母坂」(嵐寛寿郎、喜多川千鶴、宮城千賀子)

松竹「君の名は」(岸恵子、佐田啓二、月丘夢路、川喜多雄二、淡島千景、野添ひとみ、淡路恵子、笠智衆、市川春代)松竹「東京物語」(笠智衆、原節子、杉村春子)松竹「雲ながるる果てに」(鶴田浩二、木村功、岡田英次、山田五十鈴、山岡久乃)松竹「にごりえ」(淡島千景、久我美子)東映「ひめゆりの塔」(津島恵子、香川京子、岡田英次、藤田進)東映「鞍馬天狗 疾風雲母坂」(嵐寛寿郎、喜多川千鶴、宮城千賀子)

(音楽)「想い出のワルツ」雪村いづみ 「君の名は」織井茂子「街のサンドイッチマン」鶴田浩二「愛の讃歌」越路吹雪「Secret Love」Eddie

(音楽)「想い出のワルツ」雪村いづみ 「君の名は」織井茂子「街のサンドイッチマン」鶴田浩二「愛の讃歌」越路吹雪「Secret Love」Eddie

Fisher

Fisher

(スポーツ)力道山が中心となり日本プロレスリング協会結成 (7.30)

(スポーツ)力道山が中心となり日本プロレスリング協会結成 (7.30) (社会)国産初の14型白黒テレビ発売(早川電機工業、現シャープ、17万5000円)(1.1)10円硬貨発行(1.15)日本初のテレビ局「NHK東京テレビ局」本放送開始(2.1)日本銀行が新百円札(板垣退助)を発行(2.1)

(社会)国産初の14型白黒テレビ発売(早川電機工業、現シャープ、17万5000円)(1.1)10円硬貨発行(1.15)日本初のテレビ局「NHK東京テレビ局」本放送開始(2.1)日本銀行が新百円札(板垣退助)を発行(2.1)

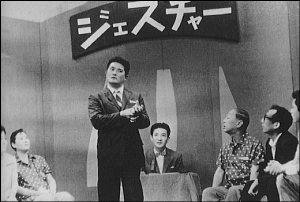

身振り手振りという、まさに「目で楽しむ」テレビ時代の到来にはふさわしい番組だった。

身振り手振りという、まさに「目で楽しむ」テレビ時代の到来にはふさわしい番組だった。